各種の日本地図を見ますと、種子、屋久までは書き入れてありますが、その南の方はたいてい省略しています。それは地図の紙面がないということだけではないようです。われわれの意識の底にそこははずしてもいいというような感覚がのこっているのです。たとえば奄美の地図を書く時に、徳之島の西の方の鳥島を落としていても平気だという気持ちをなくしたいのです。 (島尾敏雄「私の見た奄美」『島尾敏雄全集 第16巻』晶文社、1982年、pp.228-29; 鹿野政直『「鳥島」は入っているか――歴史意識の現在と歴史学』岩波書店、1988年、pp.10-11)

1.ランペドゥーザは入っているか

「地中海で難民船沈没 死者多数」「島民の倍近い難民が上陸」「イタリアへの移民・難民をアルバニアに移送」――画面上を流れていく無機質な「ニュース」のなかで、突如、その単調な流れを断ち切り、色彩、匂い、情景をともなう突然の呼びかけに接する瞬間がある。

2023年の夏から秋にかけて、「遠き」地中海の島ランペドゥーザで起こっている「事件」が、国際報道系の番組で、数分のニュースとして紹介された。アルベルト・メルレル(Alberto Merler)、鈴木鉄忠とともに、ランペドゥーザを訪れたのは2018年3月、第一印象は、「風の強い島」だった。

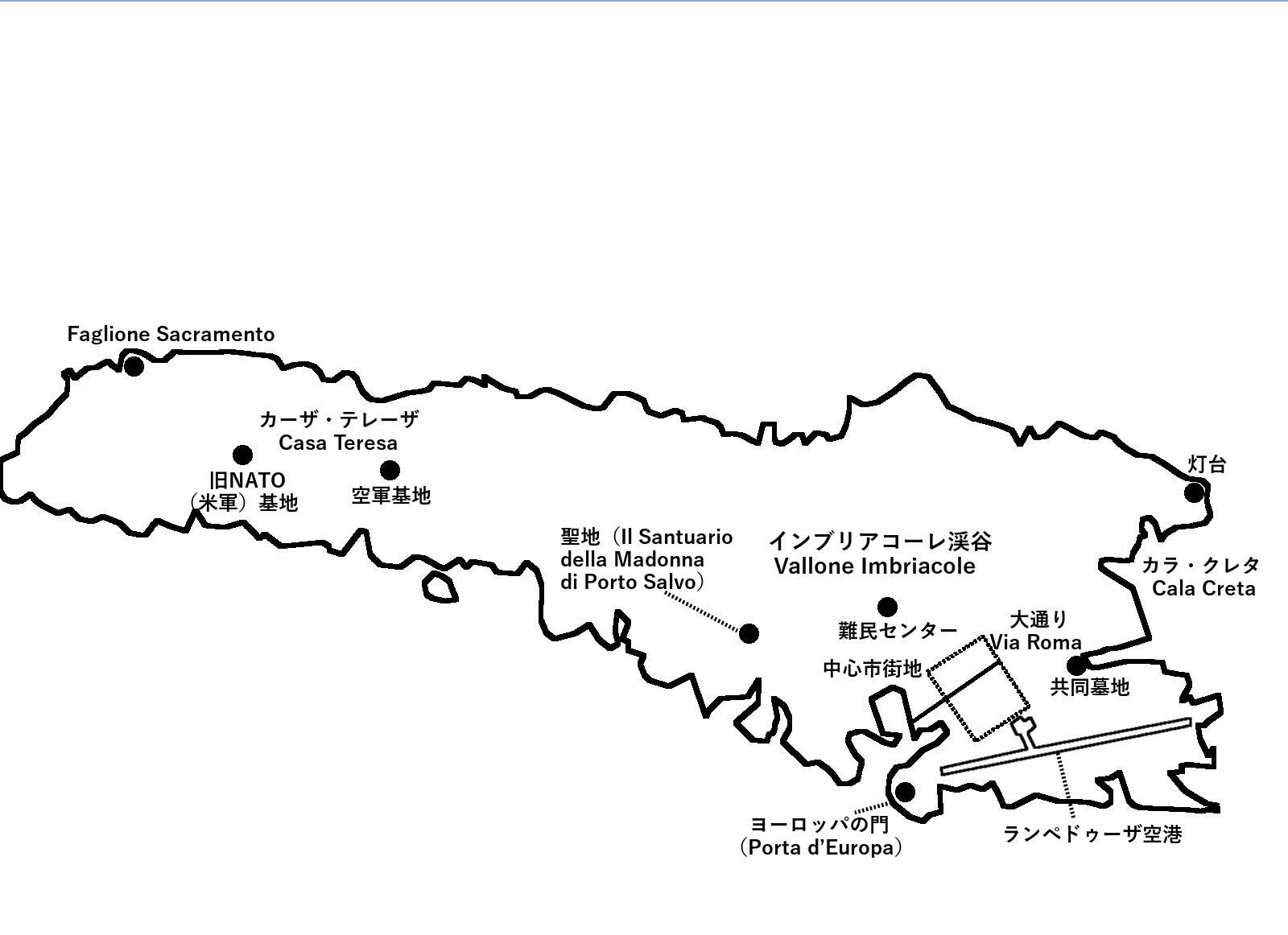

収容人員をはるかに超える女性や子どもたちを乗せた小船やゴムボートが、強い風で荒れた地中海を彷徨い、救助の可能性に身を投ずる。映画監督ジャンフランコ・ロージ(Gianfranco Rosi)は、イタリアの旧植民地エリトリアで生まれ育ち、エリトリア独立戦争の最中、イタリアに難民の子どもとしてやってきた。その彼がつくったのが、アフリカからランペドゥーザ島へ、さらにそこからヨーロッパをめざす移民・難民と島民の日常を描いたドキュメンタリー映画『海は燃えている(FuocoAmmare)』(2016年、イタリア)だった。この作品に続いて、『旅するローマ教皇』(2022年、イタリア)を製作、2023年10月より日本でも公開されている。第266代ローマ教皇フランチェスコの「旅のなかで(In viaggio)」という原題を持つこの映画は、ランペドゥーサでの教皇の語りかけ――グローバル化のなかでの他者への無関心が、泣くこと、苦を共にする体験を奪った――から始まっている。[地図①]

地図で見てもらうと、ランペドゥーザは、チュニジアの首都チュニスよりも南のborderlandに位置する島である。

borderland(frontier/liminal territories, terra di frontiera/territorio limitrofo)という言葉には、「国境地域、境界地、紛争地、奥地、僻地」などの意味が混在している。「境界地、紛争地」は、国家間関係の「中心」から見た場合に覇権が衝突する場所となるが、他方で、「奥地、僻地」などは、中心的な都市から見て社会文化的に劣位の土地という含意も持つ。そしてまた「どっちつかずの領域・状態」「境界線」「境界領域」という含意のなかには、「管理」された社会の中心部と比して「明晰・判明さ」を欠く「薄暗さ・曖昧さ(obscurity)」を持つ場(zone, zona)という視線が組み込まれている。

そこには、鹿野政直が島尾敏雄の言葉から「鳥島は入っているか」と問いかけたように、“端/果て(punta estrema/finis mundi、 terra of the end of world )”――中心的な視野からは選択的に「はずされ」「見落とされて」いる「外部」という含意が組み込まれている。他方で、こうした場所あるいは人々は、グローバルな資本や情報のうごきに翻弄され続けている。そしてひとたび、“瓦礫の出現(rovine emergenti, emerging ruins)”――気候変動、環境汚染、森林破壊、貧困・格差、飢餓、感染症、民族紛争――の「現場( scene, scena)」となった場合は、にわかに注目を集め、「発見」される。

ランペドゥーザもまた、地中海の他の島々(あるいはアジア・太平洋の「南の島々」と同様に)、通常は「はずしてもいい」「落としていても平気」な土地や人々とされるが、時として、ある日突然、さらなる領土と領海獲得をめざす大陸の中心部から見て、国家戦略的・商業的・軍事的・文化的な前哨基地や橋頭堡として確保されるべきとなったときに「発見」される。

「外敵」の上陸に備えて作られたトーチカ[掩体壕](casamatta)が散見されるランペドゥーザは、軍事戦略上の「橋頭堡」として、基地・軍事施設が置かれてきたことを除けば、イタリア人・ヨーロッパ人の視野の外に置かれていた。ところが、1986年4月、ランペドゥーザの基地が、アメリカ軍によるリビア爆撃に対するリビアの報復攻撃の対象となったことで「注目」され、以後、(皮肉なことに)マス・ツーリズムの開発がすすめられていった。さらに、近年、アフリカからヨーロッパへの移民・難民の「玄関口」として「発見」されることとなった【注1】。

2.旅するローマ教皇――世界の痛みを引き受ける島と人々

1950~1980年代のランペドゥーザは、シチリアに出稼ぎ移民として出て行くという状況だったが、観光地として「注目」されて以降は、夏の観光シーズンにシチリアなどから働きに来る人々が流入してきている(夏の人口は、通常の5500人ほどから、何倍にも膨れあがる)。そしていま、面積20.2 km²(沖縄の伊江島22.66 km²に相当する)のイタリア最南端の島に、サハラ砂漠以南のアフリカ(Africa subsahariana, Sub-Saharan Africa)などからリビアへとやって来た難民が大量に流入し、さらにはチュニジアからの渡航者が押し寄せている。

エリトリア人やソマリア人、シリア人など、紛争や圧政から逃れようとして、長く危険な旅の果てに、北アフリカのリビアにたどり着いたものの、拘留センターでの虐待、(性的)暴力、人身売買に晒され、沈没、遭難、水死の危険を覚悟で密航船に乗り込む。そして、切り立った断崖に囲まれたこの島の北西部(Faglione Sacramento)に漂着するか、洋上で救助されるか、海で遭難するかの運命に人生を、子どもの未来を賭ける。

ランペドゥーザ島の中心部、インブリアコーレ渓谷(Vallone Imbriacole)には、「難民を歓迎して受け入れる(accogliere)」という名前が付けられた「難民歓迎センター(il centro accoglienza)」が設置され、ロージ監督の映画『海は燃えている』でも主要な登場人物となっているピエトロ・バルトロ医師(Pietro Bartolo、2019年からイタリア島嶼選挙区選出のヨーロッパ議会議員)たちが、難民のケアに奔走して来た。[地図②]

ランペドゥーザに到着した後、難民を乗せたボートや小船が港に押し寄せてきている情景を思い浮かべ、耕作が放棄された農耕地を横目に見ながら、2013年に教皇が来訪しミサを行った新港沿いを歩いていった。そこには、アラビア語で船名の書かれた船の残骸、“瓦礫”となった難民船の「墓場」があり、強い異臭を放っていた。「ヨーロッパの門」の近くには、トーチカがあり、アラビア語の旗がうち捨てられている。市街から少し離れた湾口には、高級リゾート地が築かれ、夏にやって来る「北の住人」(ローマやミラノ、ヴェネト地方など)のために別荘の修理をしている。さらに市街地を離れると、「難民センター」、イタリア空軍基地や旧NATO(米軍)基地が置かれている。

[写真①:難民たちが乗ってきた船の残骸]

[写真②:難民漂着のモニュメント]

[写真③:ヨーロッパの門]

[写真④:ヨーロッパの門近くのトーチカ跡]

[写真⑤:うち捨てられていたアラビア語の旗]

[写真⑥:高級リゾート地の別荘]

[写真⑦:難民センター]

基地-scaled.jpg)

[写真⑧:旧NATO(米軍)基地]

19世紀半ばに「流刑地」としてその歴史が始まった島は、厳しい自然環境と「離島苦」を抱える土地とされてきた。その土地をめざして、さらなる困難を抱えた“受難者/受難民(homines patientes)”が、ヨーロッパへの門をくぐるため、荒浪に漕ぎ出す。そのランペドゥーザには、目の前の人々に対して“無関心(exogenous cause, not my cause, misfortune of someone else)”でやり過ごそうとすることはできない人々がいた。「はずされ」「見落とされて」いた「小さな島」の個人が、世界の痛みを引き受けるという状況に立たされたのだ。

2013年3月に教皇となったフランチェスコが最初の訪問地として選んだのが、そのランペドゥーザだった。教皇は、それから世界各地を旅し、この世界の痛みと想いに出会い、惑星の悲鳴を受けとめ、それでも、恐れずに「夢をもちなさい(sognare)」と語りかけた。いまも「旅のなか(In viaggio)」にあり、その関心は、カトリック教会の抱える根本的な問題にも向けられていることから考えると、ランペドゥーザでの無関心への批判は、まさに身を削っての投企だった。

ローマ教皇やランペドゥーザの人々だけではない。いま私たちは、グローバル社会で生起する地球規模の諸問題(global issues)の背後にある原問題(underlying problem)を、“ひとごと(not my cause, misfortune of someone else)”でなく、“わがこと(cause, causa, meine Sache)”と感じる必要に迫られている。

見たくもない、考えたくもない、あるいは、そうしていたことにすら気付かずに、“端/果て”へと押しやっていた土地や人の背景とその意味を考える個々人には、“無関心”から始まる“未発の瓦礫(rovine nascenti)”、さらには“破局へと至る瓦礫(andare in rovina)”への“予感(doomed premonition, premonizione dell’apocalisse)”がある。この世界の深刻さの重みを引き受けることの、固有の“痛み/傷み/悼み(patientiae)”――しかし、それは“想像/創造”的な痛みであるはずだ。

わたしは、ランペドゥーザで、世界の矛盾を遮蔽しようと思えば出来ないことはないと思われることがら、識ることの恐れを抱くことがらをあえて境界を越えて選び取り、あきらかなる介入(intervento)の暴力を自覚し罪責感とともにその自らの業を引き受ける個人、“痛む/傷む/悼むひと(homines patientes)”の“想像/創造の力(immaginativa/creatività)”に出会った。

【注】

1) ヨーロッパ・地中海において「周辺」とされた土地や人を理解することについては、新原道信「移動民の側から世界を見る――「周辺」としていた土地や人を理解するためのフィールドワーク」中坂恵美子・池田賢市編『人の移動とエスニシティ』明石書店、2021年、33-50ページにて論じている。

[© Michinobu Niihara]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。