4.団地の人々の語る歴史

「ごちゃごちゃ言ってもはじまらない」と「あきらめるな」のあいだには、清水自治会長のみならず、湘南団地の自治会の人々や外国人、日本人の住民たちの歴史がある。

湘南団地は、今から50年ほど前に、低所得者層向けのマンモス団地として設立された。団地のある地区は二つの川に挟まれ、昔から「水の出やすい」土地であり、河川敷は火葬場や屠場などがあり、湘南市の中で、どこか辺境に位置づけられる土地柄だった。一方で、1970年代には、団地住民同士のトラブルで傷害事件なども起こり、顔の見えにくい居住形態やプライバシー侵害など、同時代の抱える問題のメルクマールとしても存在してきた。その直後、80年代からは、難民となったインドシナの外国人、90年代からは日系ペルー・ブラジル人などの大量流入の時代がやってきた。

湘南団地がインドシナ難民の受け入れ居住地となる際、「県」や「国」の説明としては、「日本語や日本のルールは勉強してきているので、大丈夫」ということだったという。ところが、蓋を開けてみれば、日本語がほとんど分からない人が多く、生活習慣の違いから起こるトラブルが頻発し、自治会のみならず、団地の住民全体がストレスを抱え込むことになった。「匂いなどの外国文化にとけこめず、引っ越した人6人」と自治会の人が話していたように、流入してきた各国の文化に馴染めず、転居を余儀なくさせられた日本人世帯も数件あったという。

団地の外の住民からは「治安が悪い」「外国人がいっぱいいて危ない」「近寄らない方がいい」場所として冷たい視線を浴びてきた。また同時に、歴史的に社会の「忌み嫌われるもの」を引き受けてきた土地柄でもあったことから、「見なくてもよい」とされる場所であった。日常的に「見なくてもよい」場所は、それについて語らねばならない時には、奇異の目線から語られる。湘南団地は、そんな場所だった。

たまたま流れて住み着いた場所に、たまたま外国人たちが流れて来た。湘南団地以外に住んでいる湘南市の市民は、外国人を無視することを選択できるけれど、そのために作られた場所に住まざるをえない人々は、どうしたらよいのだろう。湘南団地の人々はこう感じていたという。「自分たちは選択できない。そして、差別され、見捨てられている」と。

それでも団地の住民たちは、団地住民同士の交流会をしたり、見回りの活動などを取り入れ、自分たちの生活の場所を守ってきた。自治会は全て、無償のボランティア活動だった。外国人の大量流入という事態へも、「国際部」という自治組織で対応するよう努力してきた。しかし、現実の日常は、自治会活動の限界をあっさりと越えてしまう。問題が多岐にわたり、解決する術もほとんど持ち合わせていなかった。彼らは、地域社会の中で「見なくてもよい」とされている場所から、せめて「県」や「市」といった公から支援をしてもらえるよう要請をした。しかし、「県」や「市」からは、何の回答も得られなかった。

地域社会のシステムの一部として、意図をもって作られた「掃きだめ」団地。「安心安全な」市民社会を維持するために「見なくてもよい」場所として作られ、汚物処理の機能を団地の人々に担わせてきた「市」や「県」の公組織。「市」や「県」から「なぜ、回答をもらえないのか」「このまま放置され続けるのか」、そうした不安が、孤島の地で団地の「自治」を強いられてきた自治会の、焦りや怒りとなって、団地の中に積もっていった。

自治会の人々が語る団地の歴史は、大体このような内容だった。これらは、記録にこそ残っていないが、折にふれ、私が団地の中で繰り返し聞いていた物語である。

5.「本物」が団地にやってきた

こうした自治会の人々が語っていた歴史は、決して誇張された物語ではない。実際に「本物」の「県」と「市」の役人が団地にやってきた時の様子は、この物語を「真実」として生々しく肉付けるものであった。

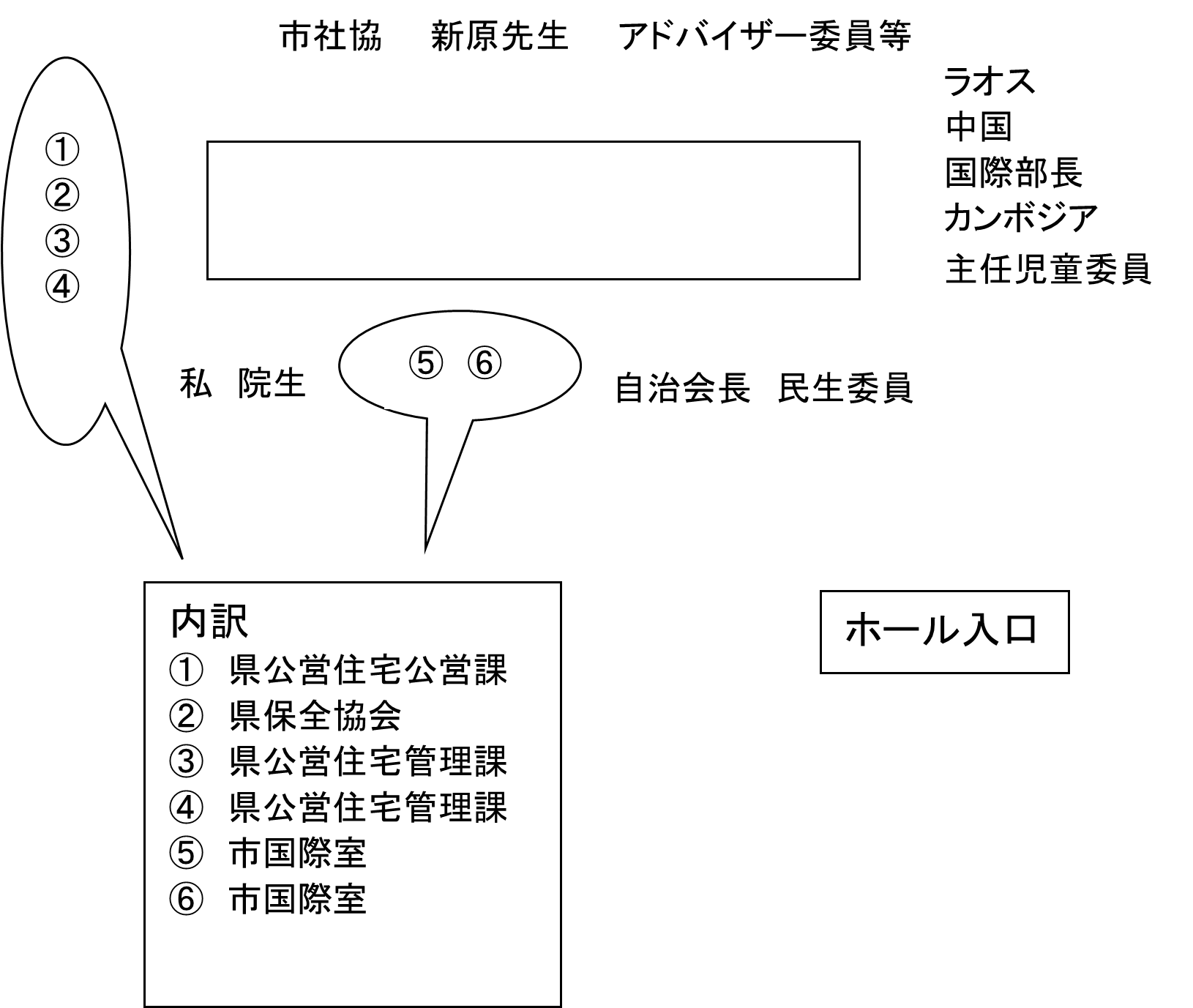

それは、1999年1月11日のこと。この日は、第4回目の「現地打ち合わせ会」として団地へ出向いたのだが、集会所にはすでに「県」や「市」の職員が数名着席していた。訪問した我々には、「県」や「市」が来ることを聞かされてはいなかった。しかし、誰がどのような経緯で、この役人たちを団地まで連れてきたのか、問う者もいなかった。「県」や「市」に対する自治会の人々の険しい顔を見て、全てを了解したからだ。以下のような役人メンバーが、席についていた。

団地自治会の国際部長上野さんが、以下のように質問を投げかけた。

「日本人は、話のできない外国人が、道端に集まっているのが怖いと思っている。そのことで、日本人から苦情がくるんです。本当は、怖くなんかないし、日本人だって外国にいったら集って行動しているのに、それが分からない人たちがいる。それで、日本人の一番の関心は、この団地に、外国人はまだ増えますか? ってこと」

県公営住宅管理課が、このように応えた。

「公営住宅の入居基準として、一定の収入以下というのが設けられていまして、それに見合う人で在住資格があれば、基本的に無制限です。そこは、日本人と平等です」

すると、これまでの会議では、ほとんど口を開かなかった団地自治会の事務局長が、「県」や「市」に向かって、強い口調で詰め寄った。事務局長は安斉さんといい、60代くらいの小柄な男性で、場所のセッティングをしたり資料を作ったり、いつも裏方で動いている物腰の柔らかい人であった。

「団地には、とにかく外国人がいっぱい入ってくる。今後も、外国人の入居率の制限はないというんですか。だったら、県と市に、この団地の現状を知ってもらいたい。私たちは、仲間として外人をみているが、その仲間へのケアを、県も市も、何もしていないじゃないですか。仲間たちが困っていることが、いっぱいあるんですよ」

これに対し県公営住宅管理課は、

「湘南団地は、他の団地よりも、外国人の入居率は高いでしょう。彼らの就職先などが近くにあるという立地条件と、団地に入った外国人たちが仲間を集めようとすることが、相乗効果となって湘南団地に来る。しかし、外国人の入居を制限することは、差別なので、制限はできません。ケアについては考えています。保全協会に、相談窓口を設けていますので」

上野国際部長が、怒った。

「団地自治会だけでは解決できない問題を、相談窓口に言うと、あんたがたは、『県の方へ問い合わせて下さい』と、たらい回しにするじゃないか!」

保全協会の役人が「その件は、保全協会の職員に、注意しておきました」と返答をした。上野さんが、訴え続ける。

「自治会では、各棟の会議を開いているが、その時の恒例として、日本人が外人を嫌い、差別的な発言をする。いつも、外人をかばわなきゃならないのは、自治会の国際部長と事務局長だ。こういうのを、4、5年繰り返してきた」

民生委員の播戸さんが、関西弁でまくし立てた。

「民生委員として、2年半かけて、何百回もおたくらに、なんとかしてくれとわしは言うてきた。実際に、団地に外人がくるとトラブルが出てくる。毎日、4、5回苦情の電話がくるの、そういう地域の問題を、おたくら知らんでしょ? ノイローゼになりそうだった、朝も夜も関係なくくるから。外人差別するないうても、団地に住んでる年寄は、そうはいかんのですよ。それに、県に電話すれば、『何の権限があって電話してきたか』と聞かれる。やってられんのですよ」

事務局長の安斉さんが、発言を続けた。

「自治会も民生委員も、みんなボランティアだ。ボランティアの人々が一生懸命やって、県や市を動かそうと思ってやっているんです。県や市から、反応がほしい、対応がほしい。それに、我々は、湘南市にいながら、県の建物の中にいるという、中間の位置にいる。だから、どちらでもいいから、どこかが何か対応して欲しい。なんでそれができないのか」

民生委員の播戸さんが、加勢する。

「ここの会計、おたくら知ってるか? 住民から自治会費を集めて、全部で年間120万。この中で、外人に使う金は、12%~25%。これじゃあ、困っている老人に使いたくったって、使えない。優遇されているのは、外人。そういうのに文句たれる住民もいっぱいおる。自治会長と国際部長の配慮があって、かろうじて今、外人に金を回せとる。でも、逆差別みたいになっとるとわしは思うとるし、そういう反発も住民から出てるのも事実あるんですよ」

一呼吸おいて、播戸さんが吠えた。

「なんとかならんのか、市!!」

これまで「県」の陰に隠れていた湘南市の役人に、とうとう、ボールが投げられた。ちょっと下向き加減に、国際室の室長がこのように答えた。

「助成金は、市全体の中であります。例えば、中央のボランティア団体にはお金は出ていますが。特定の地域に個別的に入ってゆくことはできません。平等など考えると…」

私は思った。自治会の人たちは、こんな風に、ずっと団地から外に向けて訴えてきたのだろう。そして、ことごとく、上のような役人たちの「生ぬるい」返答で、やりすごされて、無視され続けてきたのだろう。

20年前から外国人が沢山流入してきて、自分たちでなんとかしようとしてきた団地の人たちは、それでも出来ないことを「県」や「市」に訴えてきた。ある時は、自分たちの負担を軽くしてほしいと、またある時は、この外国人の困りごとをなんとかしてやってほしいと。でも、何にも変わらなかった。団地内部で起こった問題は全て、自分たちの自治会で対応しなければならなかった。

私は、ようやく理解した。私たちが団地へ赴く際、「県」や「市」の人間でなければならなかった理由を。「出張委員会」として、数名の委員が団地に赴くことが決まった時、清水自治会長が嬉しそうな表情で言った言葉を思い返す。「今まで国際部長は、行政と結びついていませんでした。行政側がからんでくるとなると非常に国際部長も喜ぶことと思います」。

自治会の人々だって、本当は、「出張委員会」が「本物」の「県」や「市」の職員ではないことは分かっていただろう。けれども、それでもよかったのだ。ずっと、外部から疎外されてきた団地自治会にとっては、たとえ厳密な「県」や「市」ではなく、「行政らしきもの」「公のようなもの」であっても、貴重な外へのパイプを意味していた。なんにでも喰らいついていくという気概が、彼らの中にはあった。それが、「出張委員会」が団地を訪問した初日、国際部長上野さんの第一声、「今日は、県と市がどう考えているのか、態度や意見を聞きたい」という、激しい挑戦となって表れたのであろう。

「ごちゃごちゃ言っても始まらない」と「あきらめるな」のあいだに、私は団地住民の疎外されてきた歴史と、その中でもよりよく生きようとする住民たちの日々の奮闘、そして、その自治を担う人々の一歩も引かない「抵抗」の姿勢を見たのだった。

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。