1.「湘南プロジェクト」の「終わり」に向けて

3年間続けてきた連載も、今回で最後となる。これまで、「湘南プロジェクト」の辿った軌跡を、様々な記録や記憶を再構成しながら描いてきた。直近の原稿では、外国人の若者たちが地域活動に参入していく様子を紹介することができ、「湘南プロジェクト」の物語も、いよいよ盛り上がりを見せてきたところだった。だから、今回の原稿で「終わり」となるのは、若干「尻切れトンボ」な印象をもたれるかもしれない。

しかし、「湘南プロジェクト」の「終わり」も、この原稿と同様に「尻切れトンボ」だったように思う。正確に言えば、「この原稿と同様に」というよりも、この連載の方が、「湘南プロジェクト」に引きずられて、同じような終わり方になったのだろうと感じている。だから、「綺麗な終わり方」ではないかもしれないけれど、このままプロジェクトの流れに合わせて、書いていこうと思う。

ただ、「終わり」と言っても、湘南団地での活動が、完全に無くなってしまったというわけではない。2025年現在も、「湘南プロジェクト」は、団地の集会所を起点に存続している。この原稿で綴ってきた2000年代前半よりも、むしろ認知度の高い活動になっている。「湘南プロジェクト」は、実に、30年近い活動歴を誇る、外国につながりを持つ人々の場となった。

だが、私がここで「終わり」と表現しているのは、「生きた『吹き溜まり』」としての地域活動のことだ。1997年から湘南市の社会福祉協議会の事業として起こった「在住外国人生活支援活動研究委員会」を発端とし、新原先生を代表とした有志たちによる湘南団地への訪問、そして、互いに意見をぶつけあいながら「日本語教室」や「子ども教室」を作っていった「湘南プロジェクト」のことである。その活動は、2003年を境にして、急激な変化を経験し、終焉を迎えることになる。このような「湘南プロジェクト」の「終わり」を、ここではしっかり言葉に残しておきたいと思っている。

実は、この連載を始めるにあたって、私はなによりもまず、「湘南プロジェクト」の「終わり」について考えを巡らせた。その「終わり」が、どのような事柄の終焉を意味していたのか、しっかり掴むことから始めた。そうすることで、私が「生きた『吹き溜まり』」と表現したいものの輪郭が、よりはっきりするような気がしたからだ。そして、その地点から、改めて、当時に書き留めた記録を読み返し、これまでの物語を綴ってきた。

「終わり」から、当時の記憶をさかのぼりつつ綴ってきた物語も、今回ようやく「終わり」に到着した。この連載が「終わり」から始まったように、本原稿が完了した瞬間に、また何かが生まれ、動き出すのかもしれない。この「終わり」が、「湘南プロジェクト」を、より色彩豊かな「生きた『吹き溜まり』」として、新たに蘇らせてくれることを期待している。また、かつての「生きた「吹き溜まり」」の中で醸成された人々の想いが、現在にも届けられ、誰かの明日につながっていくことを願っている。

2.「湘南プロジェクト」の「成果」

外国人が集住する県営団地で始まった「湘南プロジェクト」は、1998年の発足から約4年の紆余曲折を経て、より自立的な方向で場が維持されるようになっていた。外国人の大人たちによる日本語教室の刷新(第19~23回参照)のみならず、教室に通ってきていた少女たちが、地域貢献を行うようになったこと(第24~25回参照)は、「湘南プロジェクト」の「目に見える形」の「成果」だったように思う。

しかし、こうした「目に見える形」の「成果」は、分かりやすい出来事ではあるけれど、より重要な「成果」は、もっと日常的な営みの中にあったと思っている。プロジェクトの「終わり」について書く前に、その直前である2002年頃に、「湘南プロジェクト」がどのような場になっていたのか、当時の記録を振り返っておこう。

まず、当時の雰囲気が分かる、2002年のミーティングの様子を紹介したい。発足当初から「湘南プロジェクト」は、毎週のようにミーティングを行ってきたが、この頃になると、季節ごとに1回といったペースに落ち着いていた。そして、この時期の風景として特筆したいのは、「湘南プロジェクト」の「教室」で育った十代・二十代の若者たちが、会議の席に座るようになったことだ。

プロジェクト代表の新原先生による2002年1月28日の記録には、団地の「ふれあい祭」で活躍したカンボジアの自称「うちら」(第24~26回参照)や、神奈川県全域でボランティア活動をしていた「Rの会」の青年たち(第29・30回参照)の声が残されている。その時の様子を、私の記憶もたどりながら書いていこう。

この日の会議は、「日本語教室」を終えた20時半~21時までの30分間、机を「コの字」に並べて行われた。ミーティングには、「うちら」たちの他に、自治会国際部の沢井さん、民生委員の播戸さん、「日本語教室」のボランティアの人たちや、「子ども教室」のボランティアである元民生委員の飯島さん、高校教師の長谷川先生が出席した。

議題は主に、「湘南プロジェクト」の「子ども教室」の運営についてだった。「子ども教室」の飯島さんから、教室の活動内容を、学習支援に絞りたいという意見が出された。具体的には、教室の勉強時間を、開始の19時から19時45分の「前半」とし、その後の教室が閉まる20時半までを、自由時間としたいという。教室の勉強時間を先にもってくることで、統制のとれた教室にしたいという提案だった。

当時の「子ども教室」には、いくつかのルールが設けられていて、その一つに「何かしら勉強をしてから、自由に過ごそう」というものがあった。しかし、多くの子どもたちが勉強をせず、いつもボランティアを困らせていた。

そのような中、少数派ながらも、勉強をしっかりやりたい子どもたちもいた。ボランティアは、そうした「真面目」な子どもへのサポートを強化したいという。勉強熱心な子どもを中心にすることで、ただ居場所を求めて来ている子どもたちにも、「よい影響」を与えられるのではないかということだった。

この意見には、民生委員の播戸さんも賛同していた。団地の住民の中には、子どもたちが集会所周辺をうろつくのを、快く思っていない人もいる。ましてや、そうした子どもたちが、特に何をしている訳でもなく、「無目的」に参集している状態では、周囲に「示しがつかない」という。

こうした飯島さんや播戸さんの話を聞きながら、自分自身は少々、「ばつが悪い」気持ちになった。なぜなら、この頃の私は、「勉強をみる」という活動からは遠ざかっていて、ヒアンやサリカといった「うちら」をはじめ、その他の「フラフラ」している子どもたちと、ただ目的も無く「おしゃべり」をして過ごすことが多くなっていたからだ。

若干の気まずさを感じながら話を聞いていると、他のメンバーからは、次のような意見が出された。

国際部長沢井さん:「小学生は、勉強はもう学校でやっているからつまらないという感覚があるんじゃないか。勉強ではなくて、他の形にもっていくのもひとつの方法かもしれない。子どもたちに、勉強用の参考資料をコピーして配るというやり方は、もはや限界とも感じる。一度、子どもたちの意向や、『なぜつまらないのか』と、問い直してもいいんじゃないか。」

「Rの会」ヤマ:「他の現場でも、同じ問題を抱えている。勉強をしたくない子どもたちが、教室からいなくなって、外にたまっている。彼らは、勉強したいわけではなく、誰かに会いに来ているという印象。勉強をするにしても、遊びながら教えてあげた方がいいかなと思う。」

「Rの会」ヒデ:「子どもが求めているのは、勉強じゃないと思う。」

長谷川先生:「勉強するか、遊ぶか、という二つの選択肢しかないのは寂しいと思う。子どもたちが求めているものを聴いていく必要があるのではないか。今年の目標は、『子どもたちひとりひとりと話をすること』にしたいと思っている。」

日本語教室ボランティア:「子どもは、『話をする相手が誰もいない』ということが多い。家庭でも学校でもどこでも、話を聞いてもらえない。多くの子どもが、生きる希望を失っていることが気になる。話を聞いてくれる大人がいるからはじめて、勉強する気になるのだと思う。『子ども教室』は、子どものちょっとした心の揺れがみえる場所であってほしい。」

皆が話しているように、実際に「子ども教室」に来る子どもたちは、「無目的」に集まっているわけではなかった。独りで家にいるのが寂しかったり、ホッとできる場を求めて来ていたり、誰かに話を聞いてもらいたくて、集会所に足を運んでいた。「フラフラ」していたとしても、なんの理由もなく、集まってきているわけではなかった。

そうした子たちと「おしゃべり」することも、一つの意味がある活動だということを、私はこのミーティングで改めて確認した。飯島さんや播戸さんの主張も分からないわけではないけれど、できれば、今のまま、形にとらわれず、子どもたちと自由に過ごせる時間を確保したいと思った。

大人たちが意見を述べた後、新原先生が、カンボジアの「うちら」たちに、意見を求めた。彼女たちは、自分たちと年の近い子どもたちの声を代弁するように、「等身大」の意見を皆に伝えた。小学生の頃から教室に通っていたサリカが、その口火を切った。

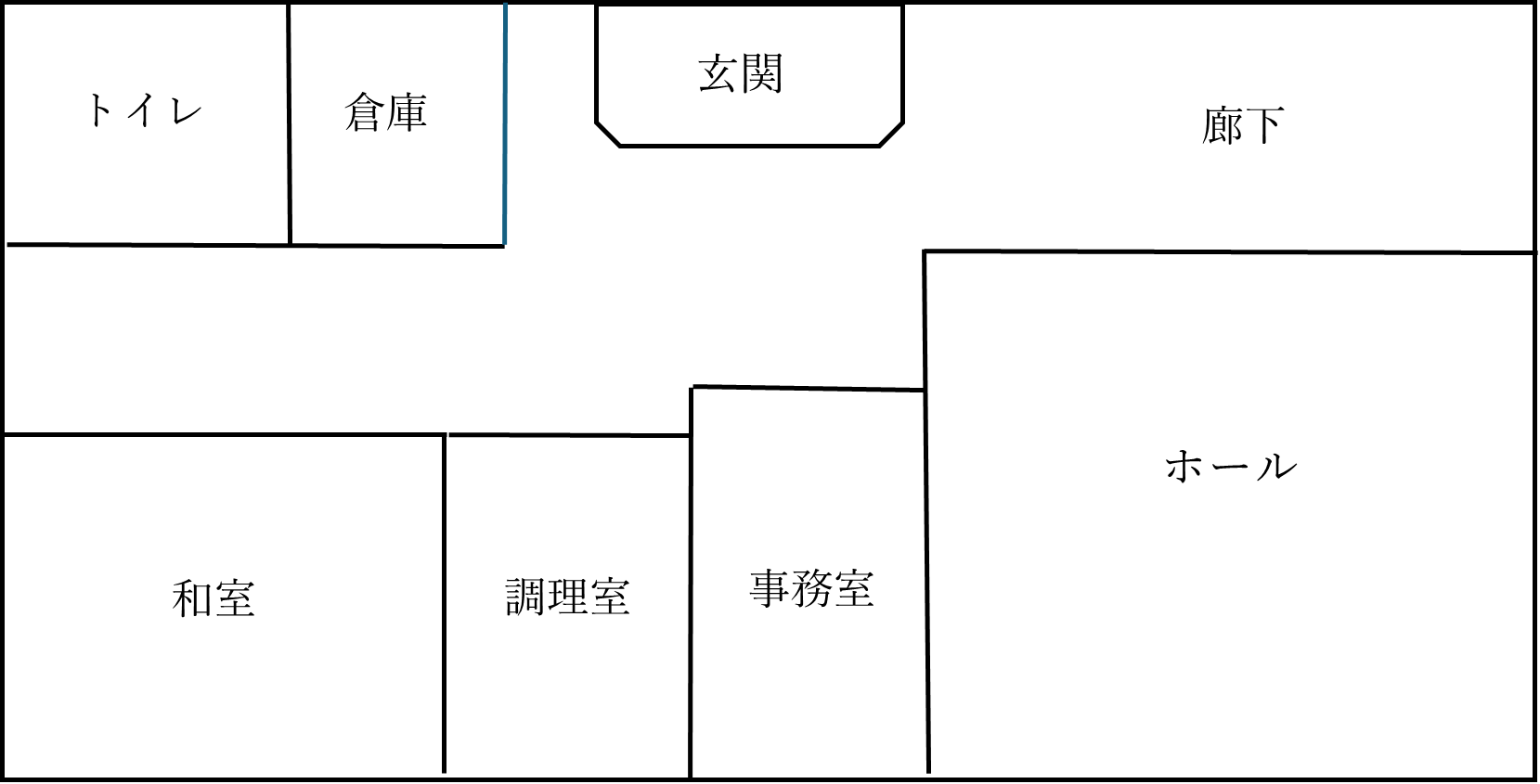

サリカ:「教室に来る子どもの人数が少ないのに、広いところ(注:集会所の大ホール)をつかっているから、どうしても、走り回ったり、遊んだりしたい気持ちが出てしまう。勉強をしようと思って来ても、遊びたくなってしまう。だから、もう少し小さな部屋にして、環境を変えてみるといいのではないか。」

ヒアン:「勉強をするだけでなくて、おしゃべりというか、話しながら勉強した方がいい。話をしたい子はたくさんいると思う。勉強するなら、グループワークとかするのも、楽しいかなって思う。」

アニ:「集会所に来て、久しぶりに友達や知り合いに会うと、テンションがあがる。そんな風に興奮している時に、『勉強しろ』と言われると反発したくなる。『勉強しろ』ではなく、自分の話を聞いてもらったら、ちょっとだけ勉強する気になったりする。無理矢理ではなく、子どもたちをグループにわけて、その子たちの相談にのってから、勉強に移るといいのかも。自分のことを『わかってくれる人』がいると、やる気になる。」

このような意見を聞き、「子ども教室」の飯島さんは、「そうはいっても、加減が難しいのよ」と、困ったような表情を浮かべた。子どもたちの欲求を満たすことを優先すれば、きっと勉強はおざなりになってしまうと言う。その反応を受けて、代表の新原先生が、「湘南プロジェクト」の変遷を振り返りながら、次のような話をした。

先生は、サリカやヒアンといった団地の教室で育った子どもたちが、今回のようなミーティングの場に参加するようになったこと、すなわち、自分が暮らす地域について共に考えていける人たちが、こうして出てきてくれたことが、何よりの「成果」だと語った。また、それが可能となった条件として、子どもたちを管理したり、統制しようとする力から、この場を守ってきたことをあげた。

「日本語教室」を例にとって、話を続けた。日本語教師によって教室が統制される形を選ばないことにした結果、外国人の大人たちが、自力で学びの場を作るようになった(第19~23回参照)。そのような大人たちの姿を、子どもたちは見て育ち、「水を与えられるのではなく、井戸を掘って生きる」という知恵を、身につけていっている。管理するよりも、「寄り添う」ことを選択し続けたからこそ、彼女たちが本来持っている力を引き出せたのだと言う。

新原先生の話は、かつて「日本語教室」で活動してきた私にとっても(第13~18回参照)、とても身に染みるものだった。そして、全てが「つながっていたのだ」と気づいた。現在の私が、養成された「日本語ボランティア」(第11回参照)ではなく、「フラフラ」している子どもたちと「おしゃべり」をするという活動をしていることも、「湘南プロジェクト」が行ってきた選択の結果として、必然的に起こったことなのだと思った。

新原先生は、話を一通りし終えると、横に座っていた民生委員の播戸さんの顔を覗き込んで、こう投げかけた。

「子どもたちが、『息ができる場所、生きられる場所を作ろう』、そういう気持ちで、この場を始めたんですよね?」

それは質問の形の「確認」であり、ずっと苦楽を共にしてきた仲間に対する、強い信頼に裏付けされたような問いかけだった。ふいに尋ねられた播戸さんは、少し誇らしそうな、照れているような、そんな笑みを浮かべた。そして、「わしもそう思っとったんじゃ。管理はいかんよ」と、いつもの「だみ声」で返事をした。

このような会議の末、「子ども教室」は、19時~19時45分の「前半」が自由時間で、「後半」が勉強の時間に決定した。「後半」の時間に、子どもたちが勉強するという見込みは限りなくゼロに近く、「学習支援を中心にしたい」という飯島さんの願いは、脆くも崩れ去った。飯島さんは、あまり納得していない様子であったが、最初は味方だった播戸さんが意見を「翻して」しまったこともあり、この方向性を受け入れざるを得なかった。

ただ、ここで誤解して欲しくないのは、播戸さんが意見を「翻した」のは、新原先生の「口車にのせられた」からとか、多数派の意見に合わせたというわけではないということだ。

播戸さんは、基本的には、子どもたちをしっかり管理して、「湘南プロジェクト」に対する「不良の巣窟」といった悪いイメージを、できれば払拭したいと常に願っていた。また、教室に集う外国人や子どもたちが、できるだけ「品行方正」に過ごすことが、結果、外国人住民全員のためになるという考えもあった。

けれども、管理の側面を強化すれば、子どもが委縮して来られなくなったり、反抗して悪い方向へいってしまったりすることを、肌感覚として知っている人でもあった。播戸さんは、団地にいる不登校児や「不良」と呼ばれる子どもたちにいつも気を配っており、その子たちに声をかけ、時々、教室に連れて来ていた。そのような長年の経験から、管理ではない形での「寄り添い」の重要性を、理解している人でもあったのだ。

また、「子ども教室」の飯島さんも、播戸さんと同様に、教室を統制したいという思いがあった人だが、そうはならない場にも、辛抱強く付き合える人だった。今回のミーティングでも、自分の提案が却下され、理想とはまるでかけ離れた活動を継続していくことになったが、それでも彼女が去ることはなかった。子どもを「野放し」にしている「湘南プロジェクト」に、愛想をつかし、辞めてしまうボランティアも多い中で、飯島さんだけは、初期の頃からずっと活動を続けていた。沢山の焦燥感を味わっていたに違いないが、自分とは違う、異質なものにも、根気強く付き合える気概がある人だった。

播戸さんや飯島さんをはじめ、この時のミーティングに参加していた大人たちは皆、自分とは異なるものに対して、支配や管理、または排除したいという欲求を自制することのできる人たちだった。自分が分からないものに対して、「手放し」の受容も、また偏見からくる排除もしないで、距離を保ちながら時間をかけて付きあっていく。そして、自分自身が「心地いいかどうか」よりも、子どもたちや外国人にとって、どのような場がベストであるかを優先して考えることができる人々。そうした人たちが、「湘南プロジェクト」には集っていたのだ。

このような大人たちのつくる「生きた『吹き溜まり』」の中で、サリカたち「うちら」は育った。そして、彼女たちはミーティングで、堂々と自分たちの意見を話すようになった。しかも、その意見は、自分たちのためではなく、自分よりも小さな子どもたちのために発せられた言葉だった。「湘南プロジェクト」のミーティングでは、幾重にも、自分以外の「誰かを思いやる気持ち」の連鎖が起こっていた。

3.「教室」の日常

「湘南プロジェクト」の日常の場面として、今度は「教室」の様子を追ってみよう。「湘南プロジェクト」は、2001年~2002年にかけて、「立ち上げ期」から「中期」に入っていった。2002年度のミーティング記録をみると、「中期的な計画」についての構想が話されている。「立ち上げ期」のように、大きな費用をかけた事業を展開するのではなく、限られた予算と場所の中で、より「不定形」な形で、一人ひとりに寄り添うという方向性が共有されていた。

そのような「教室」の日常が、一瞬で思い出せるような記録があるので、ここで紹介したい。2002年5月13日の新原先生によって書かれたものだ。簡潔に記述されたものだが、これを読むと、当時の「いつも」の様子が蘇ってくる。この日は、「日本語教室」には外国人が5名、「子ども教室」には小学生約15名、中高生約13名が来所とある。

ひさしぶりの教室。子ども教室は和室を二つに分け、詰め将棋をやる部屋と勉強部屋という形ですすめる。日本語教室の参加者は少ないが、ハンナさん(第22回参照)などの「常連さん」がやってくる。7時半ごろに、アミさん(第19~23回参照)がやってきて、日本語ボランティアによる日本語のレッスンが始まる。中里は、ヒアンたちと「密談」(?!)。大学院生は、サリカたちに英語を教える。長谷川先生が、ブラジルの中学生グループに数学を教える。スペイン語が話せるボランティアが、ポルトガル語、スペイン語の会話で、南米の人たちの対応をする。誰が決めたわけでもなく、それぞれが、自分の居場所をみつけるべく動く。

ちなみに、この記録にある中里やヒアンたちの「密談」とは、後に詳しく説明するが、その年の夏祭り「団地祭」について話し合っていた様子である。女子数名が固まって、小声で相談する様は、確かにいつも「密談」のようだった。

「密談」も一つの例であるが、当時は、「誰が、何をする」といったことが決まっていない状況で、そこに集った人々がそれぞれ、やりたい事や「居場所」をみつけながら活動するという形をとっていた。各々にとって、有意義な時間になるように自主的に動く。このような場は、「日本語教室」が刷新される過程で獲得された、「本当の大学」(第23回参照)のようだった。

そうした内実の変化に連動するように、この頃の「湘南プロジェクト」は、教室ごとの「垣根」が低くなったという印象がある。特に「湘南プロジェクト」の三本柱の一つである「生活相談」(第17回参照)は、この頃から殆ど形を持たなくなっていった。

かつては、集会所の「事務室」で行っていた「生活相談」も、いつの間にか、「日本語教室」や「子ども教室」がその役割も負うようになった。持ち込まれる相談は、「子どもの家出」「不登校児の進学先」から「不法就労による強制送還」など多岐に渡ったが、対応した者が話を丁寧に聴き、必要な支援につなげていった。

「生活相談」の形が曖昧になっていったように、「子ども教室」と「日本語教室」についても、その境界は次第にゆるやかなものとなっていった。集会所の使い方としては、小学生が和室、中高生と日本語を勉強しに来る大人たちが、ホールを使っていた。とはいえ、「お姉さんと一緒に遊びたい」と子どもに手を引かれて高校生が和室に行ったり、暇をもてあました小学生がホールをのぞきに来ては、その「ついで」に日本語教室の外国人の通訳をするなど、各教室の出入りは比較的自由であった。

湘南団地集会所

また、集会所の玄関付近や「廊下」にいた子どもたちも、徐々に教室に入ってくるようになり、教室の「内」と「外」の境界も曖昧になった。例えば、こんな場面が日誌に残っている。2001年10月14日の記録である。

サリカたちと廊下で話をしていると、ユリアとラミが、何かキャーキャー言いながら、ブラジルの中学生たちがいる和室に、玄関付近から熱い視線を送っている。サリカが、そのようなラミたちのことを「煙たがる」ので、サリカたちをホールの教室に移動させて、ラミのところへ近寄ってみた。

「教室に入ったら?」と声をかけると、「教室には入りたくない」「勉強したくないもん」と言うので、「したくなくても、寒かったら、しているふりしてさ、教室入っておしゃべりしてたらいいじゃん。あんたらも意外にまじめだね」と返すと、ケタケタと笑って、「じゃあ、プリントちょだいよ、センセッ!」と言うので、漢字のプリントをコピーして和室に入れる。帰り際、ユリアやラミが近寄ってきて、「センセー、うち達、今日はまじめに超勉強したよ! プリント見てみて!! ホラー!!」と言って、書き込みのしてあるプリントを見せてくれる。

この日誌に出てくる、ラミやユリアは、後のエピソードにも登場するので、ここで少し紹介しておこう。ラミはラオス難民の14歳、ユリアはボリビアの母と日系人の父を持つ16歳の少女だ。ユリアは、「日本語教室」に通っている母親に連れられ、小学生の頃から「子ども教室」に時々顔を出していた子である。

ユリアは高校に進学せず、また就職もバイトもせずに、自称「プー(補足:学校や職場等に所属せずふらふらしている意)」だった。中学生であるラミも、殆ど学校へは行っておらず、不登校児だ。稀に学校に行く時も、制服は着ないので、校内でもひときわ目立つ存在だった。

しかし、そんな彼らも、「湘南プロジェクト」の集会所には、ちょくちょく顔を出していた。集会所に来る時は、シャワーを浴びて「ギャルメイク」をし、身支度を完璧にする。「今日は夕方起きて、これだけしかやってな~い」と笑っていた。同じ茶髪の少女であっても、学校や仕事を頑張るヒアンやサリカといった「うちら」とは、少し「毛色」が違う子たちで、集会所に来ても、「外」にたむろしていることが多かった。

そんな「外」にいたラミたちも、2001年以降は、徐々に「内」に入ってくるようになった。彼女たちのこうした動きも、「教室」や「内」「外」の垣根が緩やかになったことが関係していたように思う。

こうした人の移動が起こることで、この頃から、人々の交流がより複雑化していった。年齢や国籍、また学歴や職業等も関係なく、その場に集った人々が、思い思いに触れ合う場となった。何よりも、「教室」活動に特有の「教える者」と「教わる者」、もしくは「支援する者」「支援される者」といった互いの役割が、かなり見えづらいものになっていった。例えば、このような記録が残っている。

これは、2002年12月3日の記録で、当時大学生であった鈴木君のメールだ。鈴木君は、カンボジアの「うちら」が参戦した「ふれあい祭」の手伝いに来た後(第27回参照)、継続して「湘南プロジェクト」に通ってくるようになった。

…昨日は7時に集会所に到着しました。ホールに入ると、3駅離れた駅から通っているカンボジアの姉妹と、先々週初めて集会所に来たカンボジアの方2名が、机も椅子もきれいに並べ、席について勉強をしていました。姉は図書館で借りた「カンボジア語日本語会話」の本を、鞄から取り出して見せてくれました。そして「私たちが日本語を覚えるのは難しい。だけど日本人がカンボジア語を覚えるのだって難しいでしょう」と言いました。彼女は特に、「日本語を教えてあげる」というような態度に対してはすごく敏感です。日本語を教えていると、「これはカンボジア語でこう発音するの。さあいってみて」と逆に質問されます。ぼくがうまく発音できずにいると、正確に発音できるまで、少し笑いながらも根気強く、なん回も発音をし直させます。もし立場が逆で、生活のためにカンボジア語を勉強しなくてはならない状況におかれていたら、どこか同じような集会所で、彼女のような先生にカンボジア語を教えてもらっているのだろうかと、ふと頭をよぎります。

ここに登場するカンボジア人の姉妹は、高校生くらいの年齢で、湘南市から少し離れた土地で、両親と暮らしていた。職場の工場が、湘南団地に近いこともあり、職場で知り合ったカンボジア人に紹介されて、団地の教室にやってきたのだという。来日の経緯は分からないが、おそらく「難民」として移住した親族の「呼び寄せ家族」で、日本で暮らしている年月もあまり長くはない様子だった。

彼女たちはとても勉強熱心であり、日本の高校に進学したいという希望を持っていた。高校教師である長谷川先生が、進学可能な高校に連絡をとり、学校見学の予約をしてくれた。しかし、今就いている仕事をしながら高校に通うことは、実際には難しかった。結局、「湘南プロジェクト」の「日本語教室」が、彼女たちの「学校」となった。

「学校」としての集会所に通う姉妹は、一方的に「教えられる」ことには抵抗を示し、自ら「学ぶ」という姿勢を貫いていた。そして鈴木君の記録にもあるように、「日本語を教えようとする」人に、逆に「カンボジア語を教えようとする」など、「学ぶ」ことを一方的なものにしたくないという姿勢を貫いていた。おそらく、彼女たちが求めていたのは、「勉強」というよりも、「勉強」をきっかけとした人との交流だったのだろう。日本人、外国人関係なく、様々な人々と積極的に交わろうとする態度は、少なからず、「日本語教室」の雰囲気に影響を与えるものだった。

また、時には、行き場の無い感情を落ち着かせるために、集会所に来る人もいた。ヒアンとアニ姉妹の従妹のことを、今でもよく思い出す。彼女は日本では高校生にあがったばかりの年齢で、つい1年前に母親に連れられ、「呼び寄せ家族」として来日した。職場の関係で、母親とは離れて暮らし、彼女だけヒアンらの実家に居候をしていた。働いた給料は、自分で使うことなく、ほとんどをカンボジアの親族に送っているという。ヒアンの家には、毎月7000円入れているが、ヒアンの母は、彼女の将来のためにそれを貯金していた。彼女は日本語もままならず、職場と家を往復するだけの毎日で、団地集会所の「日本語教室」に来ることだけが、唯一の楽しみだったようだ。

ある時、アニから、「従妹がひどく落ち込んでいるから励まして欲しい」と連絡をもらった。2002年12月16日のことだ。従妹の3歳になる弟が、井戸に落ちて亡くなったという。弟は、彼女の祖父母にあずけられ、カンボジアで生活をしていた。彼女は弟の葬式にも行くことができず、毎日、陰で泣いているのだという。アニはそんな彼女を励まそうと、「日本語教室でも、できるだけ傍にいてあげて欲しい」と連絡をしてきたのだ。

教室に来たその子は、悲しい表情というよりは、どこか気の抜けたような、「心ここにあらず」の表情をしていた。しかし、私の顔を見ると一瞬ニコッとなり、ゆっくり手を差し出してきた。私は手をとって、彼女と二人、教室の片隅に座った。それから、一言二言、ポツポツと話しただけで、ただ黙って時間を過ごした。

「湘南プロジェクト」の「日本語教室」は、「何もしていない」二人が、黙って椅子に座っていることも、許されるような場所だった。その二人の隣では、元気なカンボジアの姉妹が、日本人にカンボジア語を教え込もうと息巻いていたり、「紙ヒコーキ合戦」を始めた子どもたちが、走り回ったりしている。

傍から見たら、どう考えても、統制がとれていない、無秩序な場だったと思う。けれども、各々が、互いに侵害することのない絶妙な距離を保ちながら、思い思いに過ごせる場となっていた。誰かが何かを強制するわけでも、支配的なルールがあるわけでもない、真の意味で、自律的な形で秩序が保たれている場だった。

そして、そこに集った人々は、とても自然な形で関係を深め合い、相互浸透していたように思う。その「証拠」として挙げるには、とても小さな出来事かもしれないけれど、例えば、民生委員の播戸さんが、外国人のダンスの輪に加わったエピソードが印象深い。

「湘南プロジェクト」では毎年、年度の終わりに、外国人の大人たちが「打ち上げ」のようなパーティーをすることが恒例となっていた(第15回参照)。以下は、2002年3月18日に行われたパーティーの一場面だ。

友人が友人を呼んでくる形で、総勢70名くらいの外国人と日本人が、集会所にごった返しました。ヒアンたちも、集会所の調理室で肉を焼き、家で「奥さん」がこしらえた料理をせっせと自転車で運んでくる「旦那さん」たち、ビールやジュースを差し入れしてくれる人々など、18時くらいから、集会所の周りを、せわしなく人々が行き来していました。「子ども教室」のボランティアによる人形劇を鑑賞した後、パーティーが「堰を切った」ように始まりました。騒いで呑んで、そのままみんな、踊っていました。自治会の沢井さんはもとより、播戸さんまでもがその輪に加わっていました。21時をとっくに回っているのに、「これで最後!」といいつつ、播戸さんの「もう一曲いいから!」という声に後押しされ、アンコールが3回も続きました。

播戸さんは、「湘南プロジェクト」の発足当初から、外国人支援に熱意を燃やしてきた人であったが、パーティーでは、一度も外国人のダンスに加わることはなかった。しかし、この日の播戸さんは、異国の音楽に身をゆだね、「見よう見まね」で手足を動かしていた。

「音楽」といえば、播戸さんとは何度か、「団地祭」恒例の「カラオケ大会」にて、『銀座の恋の物語』という昭和歌謡をデュエットした思い出がある。「昔の唄しか、ようしらん」と言っていた播戸さんが、2002年のパーティーでは、南米の女性に手を引かれて、意気揚々とサルサを踊っていた。その姿に、南米人や他の国の人たちも、みな沸いていた。これは集会所に「教室」ができてから、3年目の出来事だった。時間をかけて関係を作ってきたことが、にじみ出ているような光景だった。

播戸さんのような人がいた一方で、このパーティーの最中に、「私たちにはやることがないようですから、お先に失礼します」と、不機嫌な様子で帰ってしまったボランティアもいた。その場の「ノリ」に合わせられなかったり、しっかりした行動目的やタスクを求めたりする人にとっては、フラストレーションを覚える場だったのだろう。

けれど、だからといって、すぐには「帰らない」で、ただ根気強く、その場に寄り添い続けた人たちは、自然と人間関係を深めていった。「吹き溜まり」のように、共通の目的は特に持たずに寄せ集まって、互いに声を交わし合う。そんな風に交流を続けた結果、国籍も、立場も、年齢も関係の無い「教室」が、生み出されていった。

ただ、こうした日常の「教室」は、決して「自然」にできたわけではなく、「湘南プロジェクト」が作り出したものだったことは忘れてはならない。前述した「湘南プロジェクト」のミーティング場面を想起してみたい。学習支援を中心にしたいという声に、皆が対峙した場面である。「支援」という言葉で外国人を実質的に管理しようとする力と、長年「湘南プロジェクト」は向き合ってきた。自分たちの内外にあるそうした支配欲と、何度も対峙し続けた結果、「そうではない」場が作られたのだ。人々が対等に交流できる場は、決して「ありのまま」で手に入れられるわけでは無く、何年もの時間と労力をかけて、ようやく獲得されたものだったのである。

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。