2.日本語教室に生じていた「ちぐはぐさ」

1999年1月25日、第2回目の日本語教室が開かれた。前回は「模擬授業」だったので、この日は実質上の「初回」ということになる。新しく設けられた、中上級クラスと、初級クラスの2つに対応するため、蔵田先生は、安部さんという日本語ボランティアを連れてきた。

安部さんは、以前、蔵田先生が講師をした「日本語ボランティア養成講座」の受講者だった。講座修了後、蔵田先生のアシスタント的な立ち位置で地域活動に携わり、日本語教育のスキルを磨いてきたという。湘南団地の日本語教室では、初級クラスの担当を任されていた。

教室が始まる前に、今後の進め方についての確認を行った。その際、蔵田先生からは、主に以下の2点が話された。

まず、当面は大人向けの講座となるため、子どもの入室は避けて欲しいということ。前回の模擬授業の際、乳幼児や小学生を連れて来る外国人がいた。母親が学習する際に幼児を帯同するのは仕方がないとしても、日本語教育を子どもが受けることは無しとなる。子どもと大人では、学習時に題材とする会話の内容が異なってくるからだと話していた。前回の教室には、日本に来て間もない小学生のラオス人兄弟が、日本語を勉強するためにやってきていた。そうした子どもへの対応は、今後日本語教室では行わないと言った。

次に、日本人の見学者に対して、できる限り目立たないように努めて欲しいと言う。万一、サポーターとして授業に入る時には、授業をしている教師の使う語彙と「文のかたち」でしか話さないよう注意するように、とのことだ。例えば、「お国はどちらですか」の学習時に、「どっから来たの?」「出身は?」「何人?」といった色々なワードの質問は避け、受講者が混乱しないように配慮するなどだ。

日本語教育に関して全く無知であった私は、しっかりとした教室運営をするには、こうした制限が必要なのだろうと思った。そして、この日私は、安部さんが担当する初級クラスに配置され、自分の使う語彙や「文のかたち」に細心の注意を払いながら、日本語学習に参加した。この時の様子を、日誌にはこう記している。

授業は初級を安部さん、中級を蔵田先生が担当した。私は安部さんの初級クラスを見学させてもらった。内容は「お名前は」「お国は」「お住まいは」である。

ここで思ったことは、様々に活動している日本語ボランティアの授業内容に、差がありすぎるのは問題だということだ。というより、学習者の日本語のレベルにあった日本語を的確に判断し、教授していくことを真剣にしなかればならないということ。学習者のニーズを考慮し、それに対して対応できないならば、蔵田先生のように「こちらで設定したレベル以外の人は来るな」という方がまだいいのかもしれない。

当時の私は、蔵田先生の授業方針に共鳴し、対象者を限定して、計画にそった授業を行う日本語教育の技術を学ぼうとしていた。プロの日本語教師が提案する方法ならば、それは結果、外国人のためになると思っていたからだ。

しかし、この日の日誌をよく読み返してみると、以下のような記述もあった。

この初級クラスに、小野寺さんが運営している日本語教室に通っていた、カンボジアのリナさんが来ていた。彼女は、湘南団地に住んでいて、寒い中、自転車をこいで、駅前まで勉強しにきていた学習者だった。大和定住促進センターで日本語を少し習ったようだが、殆ど日本語は話せない。

途中、播戸さんに協力をお願いして、リナさんの会話練習をさせてもらった。播戸さんは戸惑いながらも、「お名前は」「お国は」「お仕事は」とリナさんに聞き、リナさんも播戸さんに質問をした。

播戸さんは最後に、「大変だけど、これからも頑張ってください」ととてもゆっくり、やさしい口調でリナさんに伝えた。多分、播戸さんの言葉は通じていただろう。たった、それだけのことなのに、とても私は心が温かくなった。

蔵田先生の授業方針からすれば、教室の端で見学していただけの播戸さんに、突然、会話練習に協力してもらったことは、あまりよくないことだったと思う。播戸さんの「頑張ってください」という心温まる声掛けも、厳密な日本語の授業からしたら「余計な一言」だったかもしれない。私は、蔵田先生の意向に従おうとする一方で、全くその通りに動くことができていなかったようだ。日誌を読み返すと、当時の自分の「ちぐはぐさ」に、改めて驚かされる。

とはいえ、こうした「ちぐはぐさ」は私だけではなく、少なからず、湘南プロジェクト全体の傾向でもあった。蔵田先生が提示していた日本語教室のあり方は、日本語の教育として効率の良い方法であることは理解していたし、それに対して皆、協力的であった。しかし、全面的にそれだけを追求することはなかった。どちらかというと、少しずつ「ずれた」方向に動いていたように感じる。

例えば、「子どもは日本語教室の対象としない」という蔵田先生の方針に関しては、次のような展開となった。実際には、日本語教室の初日から子どもは来ていて、次の回にも、子どもたちはやってきた。初回はラオスの小学生兄弟だけであったが、次第に、教室に来る子どもたちは増えていった。日本語が学びたくて来た子もいれば、特に目的もなくやってくる子どももいた。そうした子どもたちに対し、湘南プロジェクトは、「子どもは対象じゃないから帰りなさい」とは、決して言わなかった。

この時の様子を、日本語教室を見学していた大学院生が、記録に残している。

子どもは遠慮して欲しい、ということだったが、結局数人来ていた。北条さんが面倒を見てくれている。来てしまったものは仕方がない、それなりの対応ができる、そういうフレキシブルな対応が自然にできる場だ。

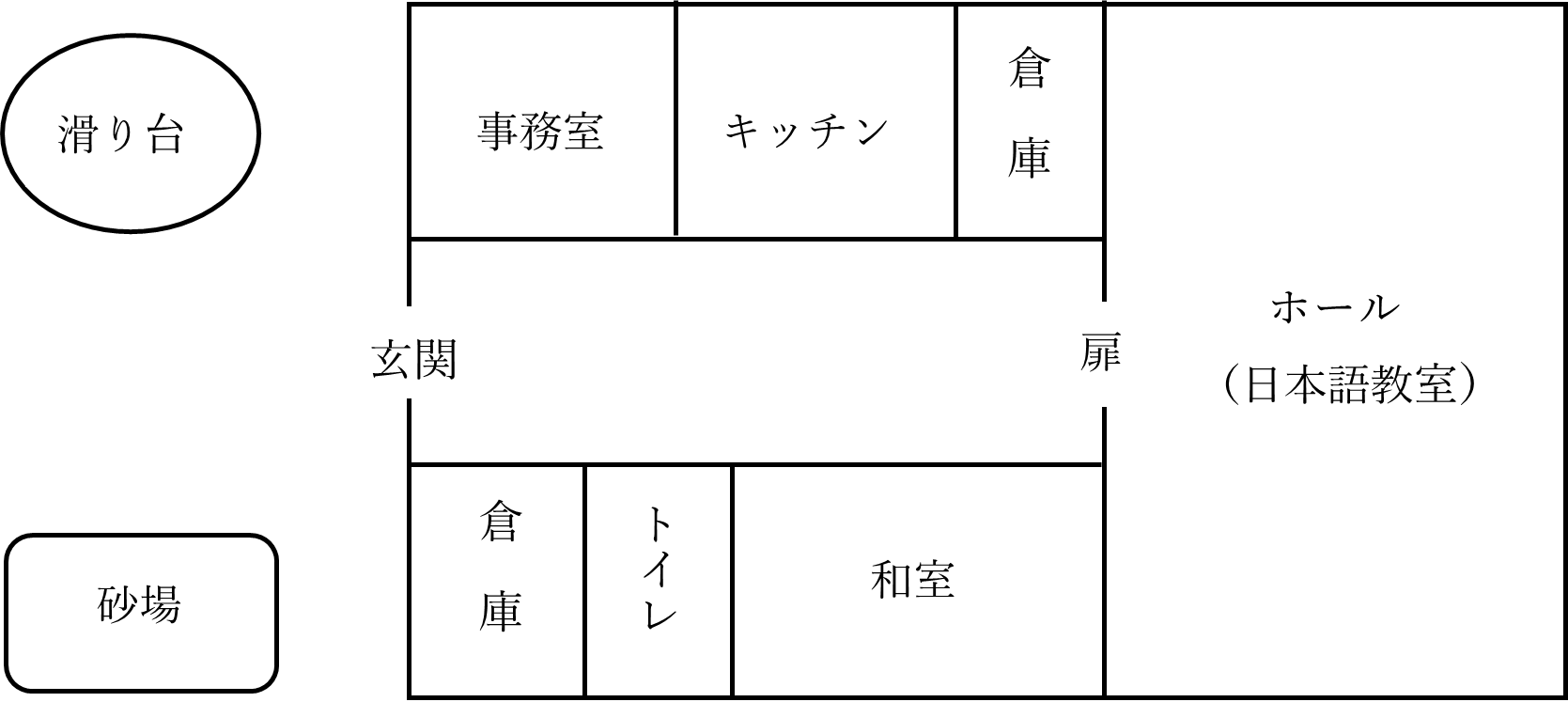

この時の様子は、私も覚えている。北条さんは、ホールの一角に机と椅子を並べ、教室にやってきた子どもたちと一緒に勉強を始めた。大きなホワイトボードを利用し、漢字を勉強している様子が見えた。50人近くの大人の外国人が日本語を勉強しているホールの片隅に、5人に満たない「子ども教室」が、即興的に作られた。

次の日本語教室の日も、子どもたちは、集会所の入り口付近で待機していた。女の子が2人と男子が4~5人だったと記憶している。この日は急遽、ボランティアの住吉さんと大学院生が、子どもたちの対応をすることになった。その日のことを、私はこのように日誌に書き留めた。

蔵田先生の授業を見学する。学習者はラオスと中国の人だった。ふと、後ろを振り返ると、大学院生が子どもを相手に「惑星」「衛星」などと黒板に書いて話をしているところだった。しばし、大学院生と子どもたちを観察していると、子どもたちが大学院生の顔をじっと見ていることに気が付いた。子どもたちの集中力をつかみとることのできる大学院生を、尊敬した。蔵田先生は、子どもたちが日本語教室に出入りすることに関して、あまりいい気持ちはしていないようだった。しかし、大学院生や住吉さんといったボランティアが、個別に対応し、何とか乗り切れないものかと切に思った。教室が始まる前から、誰よりも早くに来て、私たちがやってくるのを待っていた子どもたち。そのような子どもには、やはり「来るな」とは言えないと思った。

蔵田先生が、こうした状況に対して、よい印象をもっていないことは明らかだった。「子どもは遠慮して欲しい」と言ったそばから、真逆のことが起こっていたのだ。日本語の授業にこそ受け入れないとはいえ、同じ会場に子どもがいるのは、蔵田先生としては納得のいかない状況だったのだろう。

日本語教室3回目となる次の週、日本語の授業を行っている大きなホールから、元気な子どもたちの姿は消えてしまった。

3.「水を与えるのではなく、井戸を掘る方法を教える」教室

2月に入ると、日本語教室の片隅で勉強していた子どもたちは、教室への出入りが禁止となった。その代わり、子どもはホールの隣の和室に集められ、自然発生的ではあるが、「子ども教室」が誕生した。「子ども教室」はその後、沢山の新しい息吹を巻き込んで、10年以上続いていくのだが、詳しくは別稿にまとめたいと思う。

さて、外国人の大人だけが通うようになった日本語教室は、その後、週2回のペースで開催された。蔵田先生とボランティアの安部さんを中心に、2月までの2ヶ月間で、全10回の講座がもたれた。蔵田先生の日本語教室は、どのような構想の下、どのような形で進められていったのか、ここで少しまとめておきたいと思う。

以前、蔵田先生は、日本語教室を運営していくにあたって、このような構想を語ったことがあった。1998年12月14日、湘南団地の近隣で日本語教室を運営している「湘南日本語の会」とのミーティング時(第8回参照)でのことだ。「湘南日本語の会」のボランティアに向けて、団地の日本語教室の目標をこのように説明している。

湘南日本語の会:湘南団地の日本語教室は、今までの日本語教室からは視点を変えて、新しいものを作り出したいということですね。ボランティアも在住外国人自身も一緒になって「場」を作りあげるような。当事者が、自分の思っているものを作り上げる力をつけていくのが、蔵田先生のやろうとしていること。表向きは日本語教育となっているけれど、団地の日本語教室は「場づくり」ということでしょうか。

蔵田先生:そうですね。けれど、そう簡単にできないことだとは思っています。他の場所でもやってきましたが、そのような「場づくり」には2年くらいかかりました。

湘南日本語の会:そういう「場」というのは、例えば朝鮮の方については、朝鮮総連が一切の面倒をみてくれるといった形でしょうか。

蔵田先生:「面倒をみてくれる」ではなく、外国人自身が自分で問題を解決できるようにしていきたいと考えています。その結果として、日本語を覚えた、というのが理想的でしょう。また、日本語ができる人もできない人も、一緒に考える場所にするのが理想です。時間をかけて、「誰かにやってもらう楽しさ」から「自分でやる面白さ」にしていきたい。難民事業本部からも、「このようなプロジェクトを実現するのは難しいだろう。こういう動きはなかなかない」と評価していただいています。

今回の湘南団地の教室も、10回のプログラム全部を私一人でやろうとは思っていません。考え方が同じような誰かを呼んできて、講師になってもらうこともあります。

極端に言えば、講師として私が気に入らなければ、私を追い出して、気に入った先生に講師にきてくれるよう交渉する。そういった力を外国人につけてもらうことが目標です。

ここで話されたように、「外国人が自主的に場を作ってゆくための日本語教育とする」というのは、湘南団地の教室の中心的な指針だった。蔵田先生はよく「水を与えるのではなく、井戸を掘るための方法を教える」と口にしていた。これは、最初は新原先生が湘南プロジェクトのミーティング時に用いた表現と記憶しているが、その意味は、「社会的な弱者」に施しを与えるのではなく、「弱者にさせられている」状況を変えていくための方法を伝える、もしくは一緒に考えていくということである。

このような蔵田先生の構想には、実際のモデルがあった。蔵田先生がかつて関わった日本語教室では、2年間で外国人が自主的に教室を運営するようになったという。その際に、外国人同士の衝突が起き、教室を辞めてしまった人が出た。けれども辞めた人たちは、蔵田先生に手紙を書いて交渉し、新たに会場を借りて、第二の日本語教室を作ったのだという。まさに、「水を与えるのではなく、井戸を掘るための方法を教える」の実践例だ。

ただ、蔵田先生によると、日本語教室の学習者が教室運営をするようになるまでには、地道な「プロジェクトワーク」を積み重ねていかねばならないという。「プロジェクトワーク」とは、学習者が主体となって課題設定し、その課題を解決していく過程を通して、日本語を学習していく活動のことだ。よくその例として話されていたのは、「ピザをとる」というワークである。蔵田先生はこんな話を聞かせてくれた。

授業中に「ねえ、みんなお腹すかない?」と蔵田先生が問いかけると、「お腹すいた」と学習者が答える。そこで「じゃあ、みんなでピザとろうよ」と持ちかけると、「いいね」とみんながのってくる。日本語に慣れていない学習者が、「先生、電話して」と言ってきたが、「なんで? みんなが食べるんだから、みんながそれやるんだよ!」と返すと、「えー!!!」っとなる。「ピザのとり方、教えるからさ」と言って、電話のかけ方から注文の仕方、教室の住所の調べ方、「割り勘」などについて、日本語の授業を行う。みんな一生懸命に、日本語を覚えて、最終的には無事にピザの注文ができたという。日本語教室に運ばれてきたピザを、みんなでおいしく堪能したそうだ。

蔵田先生は、この話をする時はいつも、とても楽しそうだった。元気で明るい雰囲気の先生であるから、学習者も自然に楽しみながら、こうしたワークに参加していたことだろう。このような実践的な授業の積み重ねが、いずれ、日本語教室の自主運営につながっていくと話していた。

しかし、こうした楽しくユニークな授業も、その場の「ノリ」や「思い付き」でなされるわけではない。その裏には、しっかりした授業計画がある。蔵田先生は、大変細かい教案を作り、シミュレーションを繰り返した上で、授業を行う人だった。

例えば、上の「ピザをとる」の例でも、「ねえ、みんなお腹すかない?」という最初の問いかけについて。「今日は、みなさんでピザを注文してみましょう」と課題を与えるのではなく、「お腹すかない?」と感情に問いかける方が、学習者の主体的な学びに結びつきやすいという。そして、そうした問いかけが、状況的に不自然でないか吟味し、どのような語彙や文法を、どの順序で教えていくか、緻密に授業計画を立てて臨んでいるのだという。

また、蔵田先生は、自分の授業だけでなく、安部さんといった日本語ボランティアにも、毎回しっかりとした教案作りを求めていた。当時はFAXでのやりとりであったが、作った教案を蔵田先生に送ると、蔵田先生が細かく赤で添削してくれる。そのようにして何度か修正を重ね、教案にOKがでたら、ようやく教壇に立てるというシステムだった。

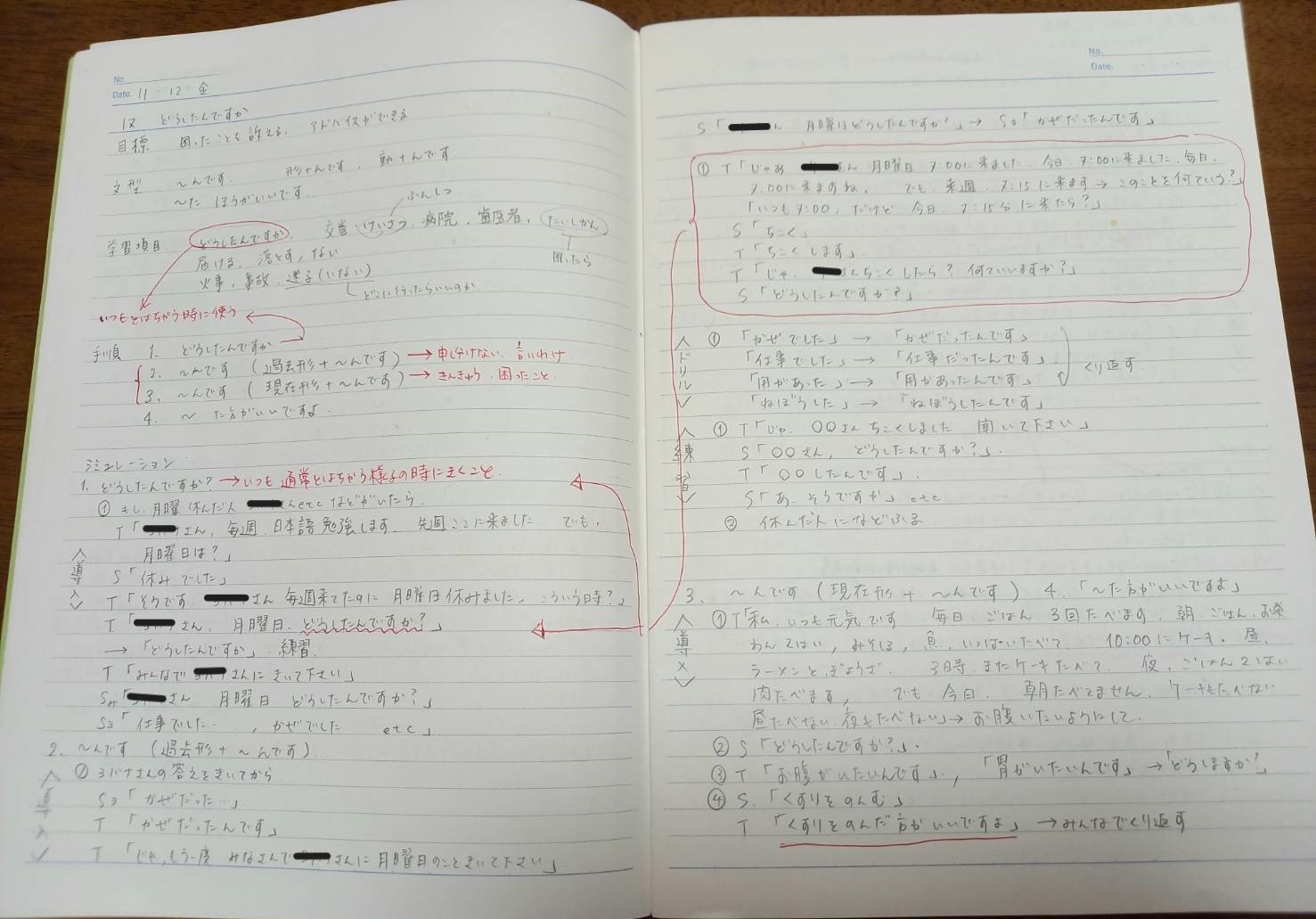

【蔵田先生の指導により中里が作った教案の一部】

【蔵田先生の指導により中里が作った教案の一部】

このような、授業計画をしっかり立てて授業を進めていく蔵田先生のスタイルは、できるだけ「計画外」や「予想外」のものを遠ざける方向に動いたのは当然かもしれない。日本語教室の「対象」を限定したいと訴えたのも、子どもの出入りを禁止としたのも、授業計画を淀みなく実行する上で必要だったからだろう。蔵田先生は、システマチックな教室の「枠組み」を作り、「水を与えるのではなく、井戸を掘る方法を教える」ための日本語教育を、効率よく進めようとしていた。

当時の私は、蔵田先生が、子どもたちを教室に入れないようにしたり、限られた人々にだけ学習支援をしたりする姿を見て、なんとなく「排除的な匂い」を感じてもいた。しかし、それは、私自身の知見の浅さからくる無理解であったと思う。蔵田先生にとって、そのような「限定」は、教育の目標や方法から生じる必要な「線引き」であったことは、記録を振り返ってみると分かってくる。

そのように理解すると、蔵田先生の次のような一面も、矛盾なく描くことができるだろう。蔵田先生は、日本語教室への出入りを禁止した子どもたちに対して、教室の前後や休憩時間などに、頻繁に声をかけていた。冗談好きな蔵田先生は、子どもたちからも、大変慕われていた。子どもたちが蔵田先生に向かって、「おばさん!」と大声で声をかけると、「お姉さんと呼ばないと返事しないよ!」と返す。そんなやりとりが定番だった。中には、「交換日記」のような形で、蔵田先生と手紙のやりとりを続けていた子どももいた。

そんな蔵田先生であったが、日本語の授業時間になると、教室の扉をしっかりと閉じ、計画に従った授業を遂行していくのだった。

【仮設の湘南団地集会所】

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。