6.「湘南プロジェクト」とは何か

これまで、日本語教室が撤退していった過程を軸に、「湘南プロジェクト」の様子を綴ってきた。このような書き方になったのは、私自身がこの期間を、主に日本語教室で過ごしていたことが大きな理由だ。また、もう一つの理由として、日本語教師の退陣の経緯を描くことで、「湘南プロジェクト」がどのような集団だったのか表現できるのではないかと思ったからでもある。日本語教室が一般的にイメージされるような「プロジェクト」を体現していたとするなら、「湘南プロジェクト」は、それとは内容も形も異なったものであったことを、理解してもらえるのではないかと考えた。

「湘南プロジェクト」という名称は、新原先生が名付けたものだった。名付けた人の想いを全て理解できているとは思っていないが、最低限、自分が一緒に活動しながら感じていたことを、ここでまとめておきたいと思う。

新原先生は、名前の由来を、プロジェクトの資金調達のための書類や各種の報告書にて、このような文章にまとめている。

「湘南プロジェクトという団体の名称は、地域で暮らす外国人、地域の民生委員、児童相談員、団地自治会役員、近隣の元小中学校教師、社協職員、ボランティア、NGOの活動家、プロの日本語教師、学生、大学教員などが、それぞれのめざす方向や価値観などで違いを持ちつつも、場所と時間の共有、さらには問題の所在そのものの理解について再発見していくプロセスを共有していくことで、『プロジェクト』(生活のかなりの部分をその土地や人々と契り、賭ける試み)をともにしたいという気持ちから来ている。流動性をあらわす『プロジェクト』という言葉を選んだのは、「もしグループそのものの存続へと目的が固定化し組織が形骸化した場合には解体することを恐れずに地域とかかわる」という「かまえ」を表現するためである。ただし、地域で育っていく子どもたちの中から地域社会の「オペレーター」が育つメドがたつまでと考えれば、短くとも10年、20年の時間と、それにふさわしい長期・中期・短期の展望を持ったプロジェクトなのだと考えている」

この文章の中では「プロジェクト」を、「生活のかなりの部分をその土地や人々と契り、賭ける試み」と表現しているが、新原先生は学生の私たちに向けて、よくこのような話をしてくれていた。

「プロジェクト」の意味を、「プロ(pro)」と「ジェクト(ject)」に分けて捉えてみる。「プロ(pro)」は「前に」とか「あらかじめ」という接頭語で、「ジェクト(ject)」は「投げる」「投じる」が語源だと言う。目の前に立ち現れた現状に、「身を投じる」「身を投げ出す」こと、現実の中でもがき続けることが、「プロジェクト」だと話していたことが印象深く記憶に残っている。

また、これは先生の話を私なりに解釈したものであるが、こうも言っていた。「身を投じる」とはいっても、それは「勇ましく」、勇者のように振る舞うことではない。これまで身に着けた知識や肩書が何も通用しない場で、有効な手立てが何もないままであっても、「何かをしなければ」と無様に手足を動かす様を表している。それはスマートな活動ではなく、徒労に近い、不器用で愚鈍な動きになるだろう。的外れなことだってあるかもしれない。けれども、立ち止まることを恐れずに、慎重に、耳を澄まして、「声にならない声」をすくい上げようと寄り添い続けるのだ。目の前で生じている事態に対し、「何かをしなければ」ともがくことを通じてしか、深いところでの互いへの理解や信頼が生まれることはないのだから。

新原先生の「プロジェクト」へ込めた想いを聞くたびに、私は、湘南団地で活動してきた自治会の役員や民生委員の姿を思い浮かべていた。彼らは本当に、湘南団地という場所で生きていくために「身を投じて」いる人々だった。「湘南プロジェクト」は、そうした人々に寄り添い、一緒に「もがく」という活動だったのだと思う。先生は地域に寄り添うことを、現実的な厳しさを含めて、「その土地に揉まれる」と、よく表現していた。

教室から去った日本語教師たちも、彼らの思う「プロジェクト」を、熱心に遂行しようとしていたことは確かだ。だが、外側からの知識や方法論を適用することが先行して、「その土地に揉まれる」ことは、後回しになっていたのではないかと思う。

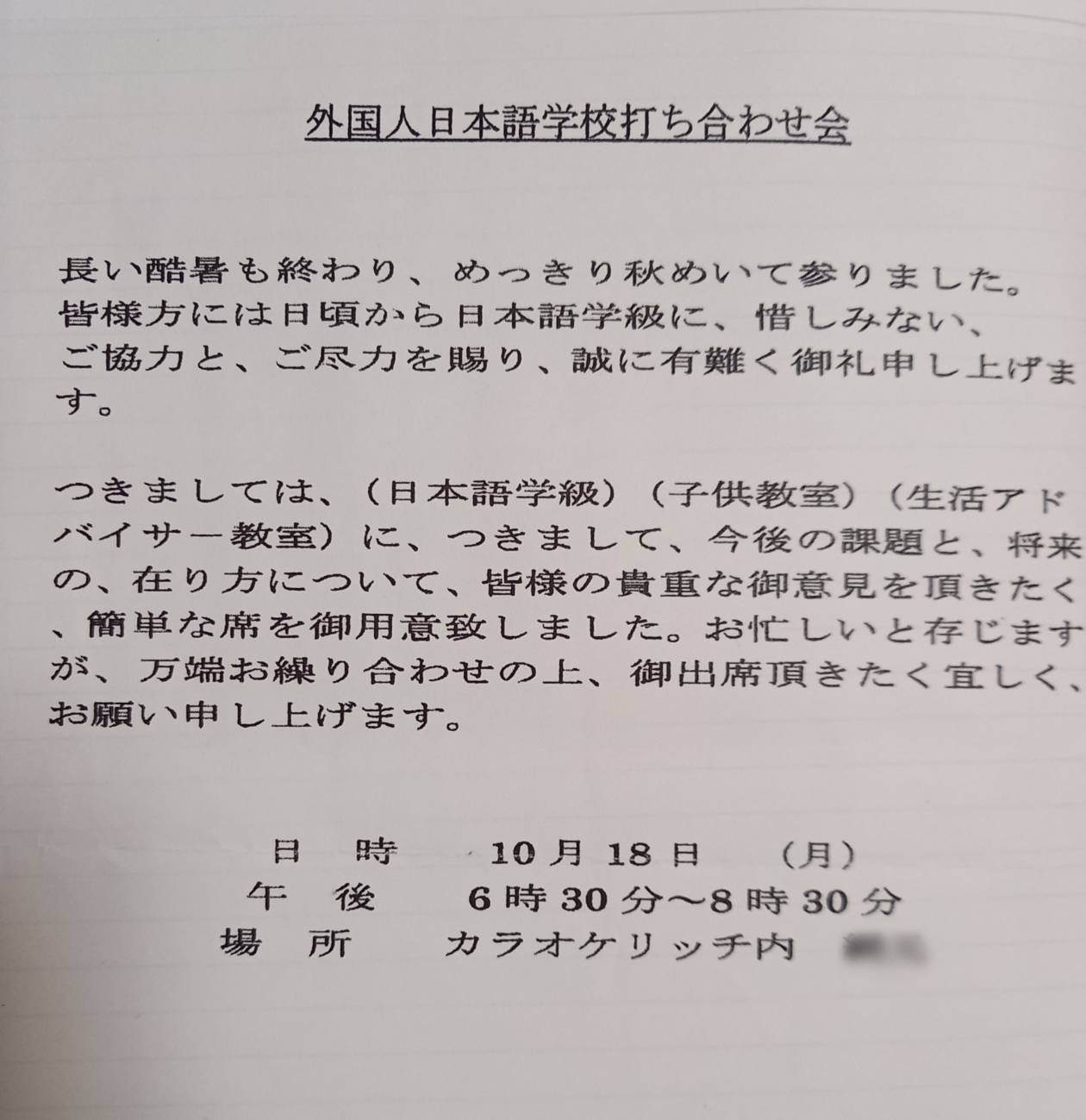

こんな象徴的なエピソードがある。一度、団地自治会が、学期の途中で唐突に、「宴」の場を設けてくれたことがあった。お知らせの文言は「打ち合わせ会」となっていたが、それは小さなスナックでの「飲み会」だった。日本語教師らは、「目的が分からないので欠席したい」と言った。これに対し、新原先生は、「自治会の文化を体験して、その土地のルールや知恵を、できるだけ知ろうとする必要がある」と説得したのだった。

自治会からの招待状

団地自治会が、スナックでの「宴」を準備したのは、「湘南プロジェクト」のメンバーに対して、「労い」や「感謝」の気持ち伝えたかったからだろう。口数が少なく不器用な自治会の人たちは、言葉や態度で、そのような気持ちを表現することが苦手な人々だった。だから、「一席設ける」ことで、団地の将来を一緒に考えていく仲間として受け入れているということを、精一杯、伝えようとしたのだと思う。

こうした「宴」に限らず、時々、「ちゃんと自治会費から捻出しているから、遠慮なく」といって、教室が終わった後、店屋物の「天丼」を振る舞ってくれることがあった。団地自治会は、こうした「一席を設ける」ことで、自分たちの気持ちを伝え、仲間との絆を深めてきたのだと思う。

集会所の和室に並べられた「天丼」を前に、よく自治会の役員から、「中里さんも、早く食べちゃいな」と声をかけられていたことを思い出す。当時学生だった私は、自治会の想いがこもった「天丼」に、なかなか手を付けることができなかった。なぜなら、新原先生が説明していた「プロジェクト」や、団地の自治会や民生委員の姿勢に尊敬の念を抱きながらも、自分自身はどう動けばよいのか、具体的に分からなかったからだ。スキルも知識も持ち合わせていない学生では、何も貢献できないことは自分でも分かっていた。

ただ、そのような私に対しても「湘南プロジェクト」は、「天丼」をふるまい、声をかけ続けてくれていた。むしろ、以下のような、日常的な些細な動きの意味を、すごく大切にしていたように思う。これは、私の活動日記であるが、その日記に、新原先生が「書き込み」をして、何が大事なことであるか伝えようとしてくれた記録である。

1999年2月1日

蔵田先生が中級クラスを担当。上級クラス(漢字など)は新原先生、初級クラスを私、自然と集まってきた子どもたちの学習補習はOさん、住吉さん、北条さんが担当した。本来の予定では、初級クラスの学習者は、湘南集会所へ来ないはずだった。しかし、どのように間違いが起こったか、ほとんど日本語を話すことができない、ラオスの人DさんとBさんがやってきた。Bさんは、中級クラスのEさんの伯父さんで、彼女に連れてこられたようだった。

初級クラスでは、「お名前は」「お国はどちらですか」「お住まいは」という文の型を練習した。これは前々回の安部先生の授業をまねて行った。授業を行って分かったことは、DさんもBさんも、難民センターで学んだのか、ひらがな50音は記憶し、習字を読むことはできるということ。しかし、簡単な挨拶すらできない。名前も言えない。だから、授業が始まった時には、なんだか照れくさそうで、戸惑った表情をしていた。けれどそれでも、「授業」をしようと思い、安部先生の教え方を真似て練習した。暫くしてから、私から多少覚えていたタイ語で挨拶をしてみた。すると急に二人の表情が変わり、「タイ語、分かる?」と日本語で質問してきた。分かると返答すると、今度は彼らがラオス語で言うとこうなるとか、ラオス語で書くとこうなるとか、ほとんどラオス語の授業になってしまった。こんな授業をしていたら蔵田先生からお怒りをうけるかもしれないと思ったが、ラオスの人たちが「日本人と日本語で話す」という緊張から少しでも抜け出せたならよかったと思う。特にBさんは、日本語の文法も単語もめちゃくちゃだったけども、彼の家族構成を、聞いてもいないのに、必死に語ってくれた。この会話を読解するのには一苦労したが、お互い通じたときには、とても親近感がわいた。またこの会話が終わった後で、続いてDさんが話しだした。「仕事が無い。だから仕事をみつけてください。奥さんもいない。日本で恋人ほしい。23歳です。」という内容だった。どのようなフレーズで彼がそれを伝えたのか、なぜ私がそれを理解できたのか今は思い出せないが、Bさんの協力で、彼の言いたいことが分かった。いつから仕事がないのか、いつ団地へきたのかも、「いつ」「カレンダー」を彼らが学んでないので、不明で終わってしまったが、Dさんが日本語で話そうとしてくれたのは大きな進展であったようなきがした。[新原道信書き込み→とても重要な体験となるはず/ここには対話が生じている/両者の関係に相互浸透が起こっている]

私はこの日、蔵田先生が率いるシステマティックな日本語教室の「すみ」で、ラオス人の男性二人と勉強をしていた。当初、教室の「対象外」とされた(第13回参照)、ほとんど日本語が話せない外国人だった。「手が空いているから」という理由だけで、いきなり何のスキルも持っていない私が、彼らの日本語学習の対応をすることになった。

彼らは思い思いに、それぞれの話したいことを、語りかけてきた。家族のこと、戦争のこと、難民センターのこと、仕事のこと、恋のこと。わけのわからない、日本語だった。自治会の国際部長が、外国人に対して「もっとわれわれはゆっくり話す」(第13回参照)と言っていたが、私もゆっくりと、なぜ通じあうのかわからないような言語で、彼らと必死で話をしたことを覚えている。

また、このような日誌もある。

1999年2月5日

(※日本語教室に、市役所の職員が見学に来た日のこと)…特に今日は、市役所の国際室室長の一面を垣間見た気がしている。

子どもたちの勉強を見るという名目で、私とボランティアさんが和室にいた。子どもたちが来て、女の子をボランティアさん、男の子を私が主に担当した。けれども、男の子たちは勉強道具を一切持っておらず、おもちゃのカードで遊びだしてしまった。仕方なく、一回だけと言うことで、その遊びにつきあう。終わった時に、「前の兄さん(前に子どもたちの対応をしていた院生のこと)はどうしたの?」と聞くので、彼が帰省していることを伝える。その話を日本地図の勉強に結び付けようと思い、クイズ形式で県などをいわせていた。

そのうちに、彼らは飽きだし、動き出す。収拾がつかなくなった頃、市の室長がやってきて、私の横に座り、自ら子どもに話しかける。そして、おもむろに傍にあった紙で、紙飛行機を折りだした。子どもは、「なんだか、そんなの作って、自慢っぽい」と言っていたが、みんな興味をもって、「自分も作れる」と言って遊びだした。今まで、市の室長は見学などでうろうろしているだけだったけど、自分から行動を起こして手伝ってくれた。この瞬間、彼の表情には「役人」の顔はなかった。その時、室長がどう思っていたのか分からないが、私自身が室長のことを、「役人」という意識ではみていなかった。それに会話の中で、私は室長のことを「おじさん」と言ってしまった。少し失礼だったかもしれないが、特別気にならなかった。「おじさん」と呼んでも構わないような雰囲気がそこにはあった。

行政の人間が、湘南団地に足を運ぶということは、確かに市と地域の関わりを作ることで意味があると思う。けれど、もっと個人的なレベルでは、行政の人もボランティアも、大学の人間も湘南団地に集うことで、ごちゃ混ぜになっていくということを体験することの方が、私はなんだか大切なような気がしている。新原先生はよく委員会で「様々な立場の人が持ち寄りでつくっていく場」というような表現をする。そのことの本質は、まだよく分からないが、お互い整理整頓されたタンスからもち札を出し合うのではなく、混沌としながらでも、自分のもっているものをとりあえず出し合う…みたいなことではないかと思った。そういう場では、本当は「立場」など関係ないのだと思う。場が混沌とすればするほど、そして異質な場所であればあるほど、人は研ぎ澄まされて、新たな出会いを体験する? [新原道信書き込み→組織人であっても個人として対するということ/しかも個人の中に埋め込まれている複数の水脈に眼を向け、声をかけること/よく知っている彼彼女に対してだけではなく彼らの中の見知らぬ他者にも眼をとめ耳をすまし声をかけること/それはあらたな出会いをもたらすための土壌となる]

新原先生は、「とても重要な体験になるはず」という書き込みをしてくれていた。この日誌に描かれているのは、何も持っていない者同士が、互いに意思疎通しようと必死になっている場面である。

だが、その姿勢こそが、互いへの理解の土壌になると伝えてくれているように思った。この書き込みを読んで、何もできない自分なりに、目の前にいる人々と、精一杯かかわりを持っていこうと思うようになった。私の中で、何かが変化した瞬間でもあった。

ただ、こうしたことが「重要な体験」であるとしても、これを「プロジェクト」の「成果」として、報告書に記したり、何らかの形に残したりすることは、とても難しいことだろう。日常的な場面での、個人的なやりとりによる、繊細な内面の変化だからだ。数字で表したり、何らかの成果として形に残ったりすることもない、些細な営みなのだから。

しかし、このような、「成果」としてはカウントしづらい日常的なかかわり合いと、捉えようとしなければ捉えられないような変化こそを、新原先生をはじめとする「湘南プロジェクト」は、何よりも大事にしていたのだと思う。それが、出自や文化の異なる多種多様な人々が集住する場所において、深いところでの相互理解をしていく唯一の方法だと、経験的に分かっていたのだろう。

突然の外国人の大量流入から十数年、言葉も通じない人々と日々暮らしていく中で、手足を動かすことでしか獲得できないようなつながりがあることを、団地の人々は肌感覚で知っていた。そうした知恵が、「湘南プロジェクト」の根幹になっていたのだと思う。

振り返ってみると、上の日誌にあるような日常のかかわり合いだけではなく、膨大な時間をかけて行われた「委員会」や「ミーティング」、そしてその中でのぶつかり合いや、自治会が設けてくれた「宴」や「天丼」といったこと全てが、相互理解と深いところでのつながりを作っていくための「プロジェクト」だったのだ。

それはきっと、外側から見たら、有象無象の「吹き溜まり」だっただろう。「ミーティング」をしているだけで、ちゃんとした組織の枠組みもないと、もしかしたら、陰口をたたく人もいたかもしれない。けれど、私は、そのバラバラとした雑多な「吹き溜まり」に身を寄せ、その中でもがくことでしか得られない、相互理解や信頼関係といったものがあることを知った。「湘南プロジェクト」は、異質な者たちが深いところで互いに理解し合い、信頼に基づいたつながりを作っていくための実践だった。こうした「プロジェクト」を通じて、時間をかけて耕した土壌から、いずれ「社会のオペレーター」が産まれてくることに、「湘南プロジェクト」は希望を託していたのだ。

「湘南プロジェクト」は、一般的な「プロジェクト」とは異なる、独特な歩みだったと思う。独特な歩みであったが故に、「成果が出ない」と「しびれを切らして」、去ってしまう人々もいた。しかし、「湘南プロジェクト」が時間をかけて辛抱強く作ったつながりは、後に、新しい場所の創造という形で実を結んでいった。「吹き溜まり」は、生き生きとした豊かな生命力をたずさえ、湘南団地に新たな芽吹きをもたらすことになるのだが、これはまた、次稿以降に綴ってゆきたいと思う。

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。