5.団地自治会の選択

後日、私はこの国際交流協会関連のエピソードを聞き、渡辺さんから断られたことは残念であったが、それよりも、団地自治会の示した言動に「なぜ?」という感覚を抱いた。

渡辺さんのメールは、交流協会からの協力の申し出を、団地自治会が断ったようにも読み取れる。交流協会側の立場からすれば、協力を依頼されたから訪問したのに、団地自治会からは「門前払い」のような扱いを受け、さぞ拍子抜けしたことだろう。

その様子を思い浮かべながら私は、「あんなに湘南市という『行政』からの支援を求めていたのに、なぜ断ってしまったのだろう?」と単純に思った。

団地自治会は、外国人がまとまって入居してくるようになった1980年代から十数年間、湘南市や神奈川県に支援を求め続けた(第6回参照)。しかし、県はおろか湘南市からも「平等という観点から特別な地域だけにサービスを集中させられない」と、見離された状態だった(第8回参照)。

そうした年月を経てようやく今、「行政」が重い腰を上げ、直接的な支援を検討したいと申し出てきたのだ。これは、団地の歴史からすれば、長年に渡って訴え続けたことがようやく叶うかもしれない、千載一遇のチャンスだったはずだ。だのにどうして、そのチャンスを、あっさりと蹴ってしまったのだろう。

私は、自治会の人々の選択の意味が、すぐに理解できなかった。一方で、新原先生は、この一連のエピソードを、心の底から嬉しそうに話すのだった。「事前に打ち合わせをしなくても、社協や団地の人たちが、同じ方向性をもって動いてくれた。これまでの蓄積によって成しえたことだ」と、喜びを噛み締めるように、しみじみと語っていた。

社協や団地の人々を含め、「湘南プロジェクト」で共有していた方向性とは、これまで述べてきたように、異質な人たちが生活する地域に寄り添った活動を展開していくことだ(第18回参照)。団地の住民が抱える生活の問題に耳を傾け、その場に集う人々の必要性から出発する。とりわけ、外国人の生活問題に関しては、短期的な支援を行いつつも、いずれ外国人の子ども達が自助的な場を作ってゆけるよう、長期的な支援を行っていくという構想だった。

団地自治会の役員は、そうした方向性を、国際交流協会に向けて投げかけたのだろう。しかし、実際に言葉を交わしていく中で、国際交流協会や渡辺さんらとは共有できないと判断したのだと思う。

「湘南プロジェクト」の目指すものは、口で言うほど簡単な試みではないからだ。「生活問題」と一言でいっても、外国人の抱える問題や背景は複雑であるし、またたとえ手厚く支援したとしても、徒労に終わることもしばしばだ。それなりの「覚悟」や「使命感」が必要になってくる。

例えば、団地で民生委員をつとめる播戸さんが話していたケースだ。とあるベトナム人の男性は、12歳の時にタイとマレーシアの難民収容所を経由し、日本へやってきた。それぞれの地で兄弟が産まれ、3人が日本に、2人がアメリカに渡った。5人兄弟はそれぞれ、違う国、違う場所で生まれ、違う土地で生活している。団地に定住し子どもが産まれたので、出産育児一時金の申請をしたいが、言語上の問題で手続きができなかった。播戸さんが付き添い、団地に住むベトナム人の青年が通訳として来てくれた。書類を作成するのに、2時間かかった。申請し終わると、ベトナム人男性からは、「申請者がもらえるお金はこれだけですか?」と言われ、体の力が抜けたという。

こうした外国人の生活上の問題にまで、日本語ボランティアが気を配れるかというと、なかなか難しいものがあるだろう。「日本語を教える」という支援をしたい人々に、そうした問題に寄り添うことを強要することはできない。ボランティア側にやる気があったとしても、かつての日本語教室のように、学習者の生活問題を「プロジェクトワーク」の題材にしようという発想になるかもしれない(第17回参照)。

また、少し話は脱線するが、国際交流協会との話し合いの際、自治会の会長が清水さんだったことも、この選択に大きく関与していたように思う。清水さんは、社協の「委員会」で声をあげ続け(第3回~12回参照)、「湘南プロジェクト」の立ち上げを見届けた後、自治会長を引退した。その後、また2年に1度の会長選挙の年がやってきて、清水さんが再び会長になった。

今回の会長選挙においては、当初、清水さんではなく新しい立候補者が出ていたが、その人物は、外国人に対して排除的な思想をもっていた。彼は、かつて10年間、会長の座についていたことがあり、団地において大きな影響力を持っていた。このまま当選させてしまうと、「湘南プロジェクト」の存続はおろか、外国人への日常的な配慮もままならなくなることが予想された。

そのような事情から、対立候補として清水さんが名乗りを上げ、会長として戻ってきたのである。この時の会長が清水さんでなかったら、国際交流協会との話し合いの結果も、180度変わっていたかもしれない。

湘南団地では、外国人を支援することは、「当たり前」にできることではない。団地自治会長がどのような人物であるかということだけで、簡単に団地内の空気が変化してしまうのだ。このような不安定な土壌で、外国人に寄り添い続けるには、未来へ託す想いや「責任感」、「覚悟」や「使命感」が必要になってくる(第9、12回参照)。

そのような姿勢を、清水会長含め自治会役員は、国際交流協会の面々にも求めたのだろう。かつて、清水会長が新原先生に、「やるかやらないかはっきりしろ!」と詰めよったように(第7回参照)。国際交流協会の人々は、それに応えることができなかったのだと思う。

今ならば、こうした団地自治会の選択の意味も多少は想像できるが、その当時は、真意がつかめなかった。ただ、かつての日本語教室の閉室に伴い、「見ようとしてこなかったもの」に気づき始めていた私は、団地自治会が断ったのには何か正当な理由があるのだろうと察した。「なぜ?」とは思っていたけれど、団地自治会の選択は、不思議と正しいように感じてもいた。

とはいえ、日本語教室の新しい「担い手」候補に断られた今、「今後は日本語教室をどうしたらいいのか」と、私は独り頭を抱えていたのだった。

6.「日本語教室?」を「日本語教室」へ

国際交流協会とのやりとりの後、「湘南プロジェクト」では、しばらくの間、日本語を勉強したい人たちの受け入れを休止することになった。細かいことだが、5月14日からならば、私の友人が手伝いにきてくれるという事情もあり、「4月23日、5月7日の日本語教室はお休み」という形にしてもらったのだ。

しかし、その間も、「日本語教室はやっているか」という電話が頻繁に自治会にかかってきたという。また、「お休み」だと言っているのに、集会所にやってくる人々もいた。

教室に入ると、カンボジアのPさんと中学生が机を並べて、高校教師でボランティアをしに来てくれた先生を囲んでいた。その横に、ベトナムのアミさんがテキスト持参で来ており、私の顔を見て「よかったー」と言った。国際部長が来て、「和室も使えるよ」と教えてくれる。

それを聞いた中学生が、「大人のクラスをここでやるなら、和室で勉強したい。和室の方が静かだし」と言うので、高校の先生も同意し、中学生が和室に移る。

その際、Pさんが、「Wさんが、『日本語教室を今日はお休みしますと伝えてくれ』と言っていた」と私に言う。今日は教室がそもそもお休みなのに…と戸惑ってしまったが、どこからか、教室が細々と続いているという情報が流れているんだなと思った。

「教室は無くなった」「今日はお休み」と言っても、外国人の人たちはお構いなしに、集会所にやってきた。日本語レベルも出身国もばらばらな外国人の大人たちと、私は日本語の勉強を続けた。勉強といっても、ほとんど自習を見守り、「おしゃべり」をするだけの「日本語教室?」だったが、それでも彼らと一緒に机を並べ、時間を共有した。

ただ、このなし崩し的に再スタートした「日本語教室?」は、やはり、外国人たちが望んだ形とは言えなかった。とりわけ、蔵田先生の日本語教室で2年間しっかり勉強してきたベトナムのアミさんは、プロの日本語教師への愛着が強く、過去の教室を懐かしんだ。

アミさんは、団地祭で「中国人の水餃子」を作ったときに、粉だらけになること覚悟で、作業場として家を貸してくれた人でもある(第16回参照)。熱意があり献身的な人であったが、日本語教師たちからは「まじめだけど、リーダーシップは無い」と、あまり期待されていなかった人物でもある。

2001年5月7日

アミさんが、今後、日本語教師の蔵田先生はくるのかと質問してきたので、今のところその予定がないことを話す。プロジェクトも日本語教師を雇うのに十分なお金を準備することに苦労しているという、突っ込んだ話をしてみる。アミさんは、「私が働きます。お金もらう。日本語の先生、日本語教え働きます、お金もらいます。ああ、そうですか。お金無いと、日本語の先生こられませんか、ああ、そーう」と妙に納得した表情になる。

「じゃあ、先生誰も来ない?」と聞かれたので、新原先生や私は来るし、ボランティアの先生が来てくれるかも、と話す。「その先生はお金どうですか?」というので、それは「ただ」だと話す。しかし、その先生たちは、蔵田先生よりも教え方は上手じゃないかもしれないと話す。というと、「蔵田先生が教えると、私すぐわかる。蔵田先生はほんとうに上手だった。だから、きっとお金も高い。『ただ』の先生は、あー、残念残念。」とアミさんは答えた。

アミさんは、蔵田先生が日本語教室を引退したことを、この時点でははっきりと理解できていなかったようだ。また、蔵田先生の教え方が上手だったのは、彼女がプロの日本語教師であったからということを知り、妙に納得した様子だった。

おそらく、勤勉なアミさんはこれまでも、他の地域の日本語教室で、日本語を勉強してきたのだと思う。そのような場所で出会ってきた、無償で活動している日本語ボランティアと、蔵田先生のような日本語教育を生業としている教師との間には、やはり教え方に差があったのだろう。

このように、かつての日本語教室の撤退を惜しむ声は、ベトナムのアミさんに限ったことではなかった。以前の日本語教室に通ってきていた人々は皆、同じような反応を示していた。

かつて、そのリーダーシップをかわれ、日本語教室の中心的な存在であった中国人たちは、集会所を一瞥すると「日本語教室ができそうになったら呼んでくれ」と電話番号を渡してきた。道端で会うと「教室無くなって残念」と笑顔で話しかけてくるラオス人たちは、自習ならできるよと伝えてみても、「私、仕事忙しいからね」と返してくるのだった。

話をアミさんとの対話に戻そう。蔵田先生が日本語教室にもう来ないことが分かると、アミさんは、何かを吹っ切るように、以下のような話を始めた。

アミさんは、昼間仕事をしていて、その上、内職もしていること、息子の世話とご飯の支度に追われていること、そして、この教室に来るときだけは、お風呂にも入らず、ご飯も作らずに駆けつけてくることを話し出す。そこまでして勉強したいのは、息子の学校からの手紙を読みたいからだと言った。毎日、2、3通、学校からの日本語のお知らせがきて、何が書いてあるか分からないから不安だという。

これまでもアミさんは、学校から配られたお知らせなどを、頻繁に教室に持ってきていた。私も数回、彼女が持ってきた学校や役所からの通知を、分かりやすい言葉で説明したことがあった。

その際、アミさんは平仮名とカタカナは読めるので、漢字に「ふりがな」がついていれば、辞書を頼りにおおまかな内容は把握できる、とも話していた。しかし、「ふりがな」のついたお知らせは殆どないため、生活に必要な日本語を勉強したいと、訴えて続けていた。

アミさんは唐突に、「ただの先生はいつくる?」と言うので、私たちがみんなでお願いしないと来てはくれないと伝えてみる。困ったなという顔をして、彼女から笑顔が無くなる。「中里さんはくるでしょ?」と言うので、私は来るけど、日本語の先生じゃないから上手くは教えられないというと、「そうか」と残念そうに言う。「私たちは、アミさんが勉強したいものを一緒に勉強するくらいしかできない」と伝えた。「じゃあ、自分でこういうの持ってきて、来週からやります」とアミさんは答えた。「来週またきます」と言って、アミさんは帰っていった。

アミさんはその発言通り、その後も毎週欠かさず、自習用の教材をもって集会所にやってきた。また、アミさんに限らず、この教室ともいえないような「日本語教室?」に、不思議と外国人たちの来所は絶えなかった。

そして、私の友人が手伝いに来てくれた5月14日の再開日には、なんと11名の外国人が教室に集ったのだ。

11名の外国人は、かつての教室で勉強していた学習者と、その日本語教室からは「対象外」と言われていたような人々(第13回参照)であった。

数か月前に日本にやってきて、日本語の初歩も知らない人々だ。また中には、「伯父の家が湘南団地にあるので」と、隣の市からわざわざ来た者もいた。カンボジア語も理解できるベトナム人アミさんのネットワークが背後にあり、ベトナム人、カンボジア人が教室を埋めた。

この光景は、誰もが予想していない事態であった。正直、とても独りでは対応できない人数だったが、この日、友人が手伝いに来てくれたのが救いだった。応援に来てくれたのは、大学院の友人で、中村寛氏(水平線オンラインマガジン『脱暴力の思想』著者)だ。中村君は、電車で片道2時間ほどかけて団地に来てくれた。

中村君と私は、目の前の外国人の人たちに、ほとんど準備の無いまま向き合うことになった。外国人の中には、自習用のテキストもノートも持っていない人もいた。また、集会所には日本語教材もほぼ無かったので、まともに日本語の勉強ができる状況ではなかった。

日本語教育に関する素養も経験もほとんどない我々にできたことは、とりあえずの「名簿作り」と、文字通り「あたしすごく困っている」と訴えることだけだった。

2001年5月14日

中村君に手伝ってもらい、名簿作りをする。その傍らで、名簿が書き終わった人々と机を囲んで、先週、ベトナムのアミさんにしたような、これまでの日本語教室の土台を準備していたプロジェクトの存在と日本語教室の今後についての話し合いをする。かつて日本語教室の生徒だった、カンボジアのロンさんとベトナムのアミさんが、日本語をまだ理解できない人に、積極的に話を通訳してくれた。しかし、ほとんどの人が、通訳なしの状態であっても、その場の雰囲気で何が話されているのかを徐々に理解していった。

少しこの時のことを説明すると、名簿を書き終えた人々が順々に、一人ずつ、話し合いの輪に加わっていくという状況だった。だから、名簿を書く列の後方にいた人々は、何が話されているのか最初からは聞いていなかった。また、その多くが、日本語があまりよく分からない人々でもあった。しかし、その場にいたメンバーの連携プレイは見事なもので、ベトナム語やカンボジア語での簡潔な説明により、皆が内容を共有できたのである。

中里から皆に、「蔵田先生たちのプロの日本語教師には、謝礼と交通費を支払ってきてもらっていたこと」を話す。「そのお金は、誰が払っていたのか」と、アミさん。教室内をうろうろしていた新原先生を指差すと、みんな「ああー」と驚きの声をあげる。そして、新原先生や国武さん、自治会の人々が協力して、県や政府に書類を出してお金をもらい、そのお金で日本語教室を開いていたことを、ゆっくりと説明する。今年は、そのお金が準備できなかったし、今後も必ずもらえるわけではないことを伝えると、「じゃあ、どうしようか」とロンさんが言う。

その後、教室の運営資金の調達について、具体的な案がいくつか出された。

・アミさん、ロンさん:「団地祭でお金を稼いで、そのお金を蔵田先生の給料にする」「団地祭では、5万円くらいしか稼げないので、もっと安い材料を使って10万円くらい稼げないだろうか」

→この案には皆がうなずく。今まで団地祭を経験したことがない人に対しては、経験者が団地祭でやったことを話してくれる。机の上を、ベトナム語、カンボジア語が飛び交う。この案は、ひとまず実行に向けて採用され、蔵田先生が湘南団地に来られる状態であるか、どれくらいのお金できてくれるかを私がきくことになる。

ここで出てくる「団地祭」というのは、毎年お盆の時期に、湘南団地自治会の主催で行われる祭りのことである。メイン通りにはテキヤの屋台が並び、神輿や山車も出る本格的な祭りであるが、住民の交流を目的としていることもあり、一部、団地住民による屋台も組まれた。

「湘南プロジェクト」は日本語教室を広めるために、この「団地祭」に参加し、中国の餃子やベトナムの春巻きといった多国籍料理の屋台を出したのだった。日本語教室が開設された1999年と翌年の2000年に出店したが、純利益は多い時で5万円程度だった。

日本語教室開設当初から通ってきていたアミさんやロンさんは、この「団地祭」への参加経験があり、こうした屋台の利益を講師代にあてようと話していたのだ。

ただ、「団地祭」は、年に1度きりで大きな収益にはつながらないこともあり、講師代としては不十分だという意見も出た。そして、以下のように、自分たちで講師代を支払うという選択肢も挙げられた。

・Lさん:「みんなでお金を出して、先生をよんで、勉強できないか。月に500円くらい。」

アミさん:「お金を少し出してもいいかもしれない」

ロンさん:「今までお金を払っていなかったので、みんな出すとは思えない」「お金が安いかどうかは問題じゃない。今まで『ただ』だったから、みんな来なくなると思う」

→この意見にはみんな納得する。やはり、団地祭でお金を稼いで用意した方がいいという意見にまとまる。

ロンさんの「お金が安いかどうかは問題じゃない。今まで『ただ』だったから、みんな来なくなると思う」というのは、守銭奴の発言のように感じるかもしれないが、その発言の背景も知っておいて欲しいと思う。ロンさんの意見にみなが納得した理由として、この時に集っていたメンバーの殆どが女性であったことは大きい。

当時、インドシナ出身の女性たちは、金銭面で自由がきかない人が多かった。お金を「出す」「出さない」を決めるのは、家族の長である男性である場合が多く、お金の管理そのものを男性がしているケースがほとんど、と聞いていた。

だから、日本語教室に授業料が発生するようになったら、女性は家長に交渉せねばならない。「お金が安いかどうか」の問題ではなく、「ただ」であった教室になぜお金がかかるようになったのか、家長に説明しなければならないということだ。特に、小さな子どもを抱える女性は、夜間の時間帯に日本語教室に通うことを、夫から止められることもあると聞いていた。教室が「ただ」だったから、家から出してもらえる人もいたのではないかと思う。

そのような家庭の事情をみな分かっていたので、日本語教室を運営していくにあたって、なんとか個人的な負担がかからない方法を模索した。そして、アミさんが、前回私との話し合いの中で出た「日本語ボランティアを募集する」という案を、皆に共有したのだった。

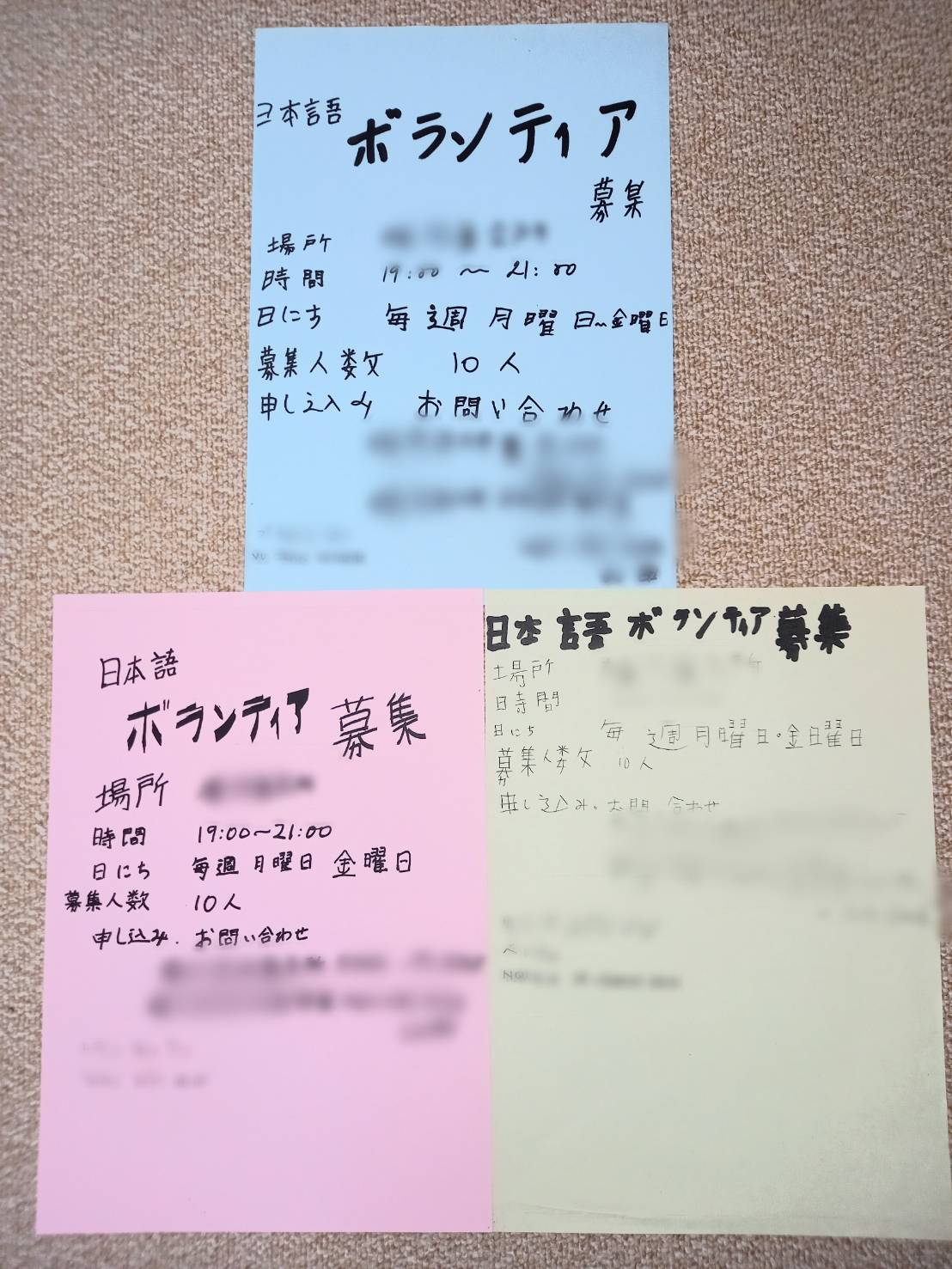

・アミさん:「先週話してくれた、『ただ』の先生(注:日本語ボランティア)に来てもらうのもいい」。日本語ボランティア募集の案を、アミさんがみんなに話してくれる。補足として、日本語ボランティアは湘南地域に住んでいる人が多いので、みんなでチラシを作って配ったらどうかという提案をしてみる。この提案にはみな賛成で、「チラシの日本語の書き方は、中里さん教えて」ということで、やってみようという意見にまとまる。チラシを作って募集をし、実際ボランティアがあつまるかどうかはここでは愚問のように思えた。そういう雰囲気だった。

この日の教室が終了したのは、20時だった。1時間近く、「話し合い」だけが行われた。多くが日本語をほとんど理解できない人ではあったが、なぜか全員が流れを理解し、「日本語教室?」を「日本語教室」にすべく知恵を絞り、意見を出し合った。日本語で話せない者は、うなずきや渋い表情で意思を伝え、母国語で意見を述べた。

湘南団地からの帰り道、中村君と私は、先ほど教室で起こった出来事を、興奮しながら振り返った。何か「すごいこと」が起こったような気がするが、うまく消化できないでいた。集まった人たちと「話し合い」ができたことは、本当に奇跡に思えた。しかし、外国人にとってみれば、日本語の勉強ができない期待外れな教室だったのではないかと、急に不安になった。「来週、再び来てくれるのだろうか」「いや、きっと来てくれるはずだ」と、期待と不安が入り混じった気持ちで電車にゆられたことを思い出す。

7.「湘南団地日本語教室」の創出

次の週、私や中村君の不安は、全くの取り越し苦労に終わった。日本語の勉強はおろか、「話し合い」しかしないような教室に、13人もの外国人が集ったのである。前回のメンバーに加え、ペルーとボリビア人の2名が、新たに参加したのだった。

2001年5月23日

大人のクラスに来た人:13人

今日は、先週話し合いで決まった、チラシづくりをする。先週とほぼ同様のメンバーだったので、「チラシはどのように書こうか」という話から始まる。中里が集めた様々なチラシをモデルにして、何をチラシに書いていけばいいかを、順々に決めていった。「男の若い先生募集」「若い女の先生がいい」など冗談混じりに、ワークは進められた。

特に、教室の曜日について、当初「月曜日」と書くつもりであったが、メンバーから「金曜日は教室使えないだろうか」という声が上がり始める。カンボジア語やベトナム語がしばらく飛び交った後、「先生がいなくとも金曜日も勉強したい」という意見が飛び出す。

かつてプロの日本語教師が担当していた2年間は、月曜日と金曜日の週2回、教室が開かれていた。しかし、日本語教師の引退後は、集会所の管理に関わる自治会の負担を軽減するため、「湘南プロジェクト」全体で週1回の活動にすることになったのだ。

だが、かつての教室を知っているアミさんらは、週1回では物足りないと訴え、金曜日の活動再開を求めたのだ。そして、直接、民生委員や団地自治会役員に、場所を借りられないか交渉することになった。

ちょうど、教室に顔を出してくれた民生委員さん、自治会の国際部長に、金曜日は教室が使えるかどうか、ベトナムのアミさんが確認する。自治会がOKしてくれたため、メンバーからは歓声が上がり、チラシには「月曜日」の他に「金曜日」と付け足すことになった。日本語の先生やボランティアが来るか来ないか分からない状態であっても、教室をとにかく週2回で確保しようとする情熱がほとばしっていた。

この日誌には残せていないが、この時、自治会の役員らは、「そんなに熱心にやりたいというなら開けましょう。皆さんの気持ちが伝わりました」と、返答していた記憶がある。私はその返答に、目頭が熱くなった。

今振り返ってみても、「湘南プロジェクト」の活動日が週2回から1回に減ったことで、かなり自治会役員の負担が減らせたところだったのに、本当によく、外国人の要望に応えてくれたなと思う。外国人の熱意を全力でサポートしようとする団地自治会の懐の深さには、改めて、畏敬の念を抱かざるを得ない。

日誌の続きに戻ろう。

チラシの問い合わせ先について、中里の電話番号がいいのではという意見がでた。カンボジアのソリンさんから、いつも中里さんが電話に出るのは大変だから、集会所に自分たちがいるときに電話に出るようにしようという提案がなされる。問い合わせ先の名称は、「湘南団地日本語教室」に決定する。

チラシに書くべき項目が出そろったところで、全員がそれぞれチラシを作成する。中村君と計画していたのだが、日本語を書きなれている人がえんぴつで書き、それをマジックでなぞる人、鉛筆の文字を消す人など、分担して進めようと思っていた。しかし、自然と全員がペンを持ち、それぞれのチラシを書き始める。自分の名前すら日本語で書いたことがないという人も、チラシを漢字交じりの日本語で書きあげていった。

「湘南団地日本語教室」のチラシ

ほとんど日本語が話せず、ひらがなの読み書きもままならない人々が、漢字を混ぜたチラシを書いた。そして、これは誰が出したアイデアだったのか忘れてしまったが、皆、自分の書いたチラシには、自分の名をサインしていた。

チラシが書きあがると、集会所のコピー機で何部か刷った。そして、各々が、自分たちのアイデアで配布していった。職場の日本人に渡したり、中学の先生に渡して保護者会で配ってもらったりした。ある人は、小学生の子どもにチラシを託した。状況を理解してない子どもが担任の先生に、「はい」とだけ言って渡してしまったものだから、先生から中里の方へ問い合わせの電話が入ったりもした。また、市社協にチラシをおいてもらったり、市の国際交流協会の日本語ボランティアにチラシを送ったりした。

結果から言えば、このチラシを見て、団地のボランティアに来てくれた人は、たったの1名だった。けれども、ゼロではなかった。

この頃の日誌を読むと、あの場所に集った外国人の人々の熱気を思い出す。当時の私は「こんな風に、日本語教室について話し合いだけをしていたら、外国人は来なくなるんじゃないか」と不安に思っていたが、それは全く逆だった。むしろ、外国人の人々の方が、現在の状況をより深く理解しており、「わがこと」として動こうという意思が強かったのだ。

もはや、団地の日本語教室は、蔵田先生や新しい「教師」のものではなくなっていた。教室は、そこを必要としている者が、自力で獲得していく場へと変化していたのである。そうした変化を敏感に感じ取った外国人の人たちは、躊躇することなく、まっすぐにそれを取りに行ったのだ。

13名の外国人が集い、話し合い、「金曜日」という新しい学習日を交渉して勝ち取り、おのおの日本語で「チラシ」を書き、地域にそれを配った。そして、そのようにして獲得した場に、彼らは、「湘南団地日本語教室」という名前を付けた。その様子を周囲で見守る日本人らも、全力で彼らのサポートをした。この過程全てが、互いに学びあう場という意味で、本当の日本語教室になっていたように思う。

かつて、プロの日本語教師が率いた日本語教室は、このようにして外国人たちの「湘南団地日本語教室」へ生まれ変わっていった。他の誰のものでもない、誰のためでもない、自分たちの学びの場所として、外国人たちは日本語教室を作った。そこには、「自主的な場」を作るための、特別な授業計画や「プロジェクトワーク」のシナリオなどは(第14~17回参照)一切存在していなかった。

かつてプレハブの集会所で行われていたプロ教師による日本語教室は、仮設の建物の解体とともに、かたちを変えていった。外国人が産み出した「湘南団地日本語教室」という萌芽は、改装されて新しくなった団地集会所を、名実ともに、新しい流れに彩っていくように感じていた。

しかし、新しい芽としてようやく顔を出した「湘南団地日本語教室」は、その後、順調に育っていったかというと、そうではない。まるで、振り子が大きく揺り戻されるかのように、かつての日本語教室の「残像」が、再び「湘南団地日本語教室」に、ヒタヒタと忍び寄ってくるのだった。(後編に続く)

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。