7.「湘南プロジェクト」の「終わり」

「湘南プロジェクト」の「終わり」は、突然やってきた。2002年に「うちら」が活躍した翌年には、以前の「教室」の日常は無くなっており、恒例イベントのように参戦してきた団地の「祭り」にも、徐々に参加がかなわなくなっていった。

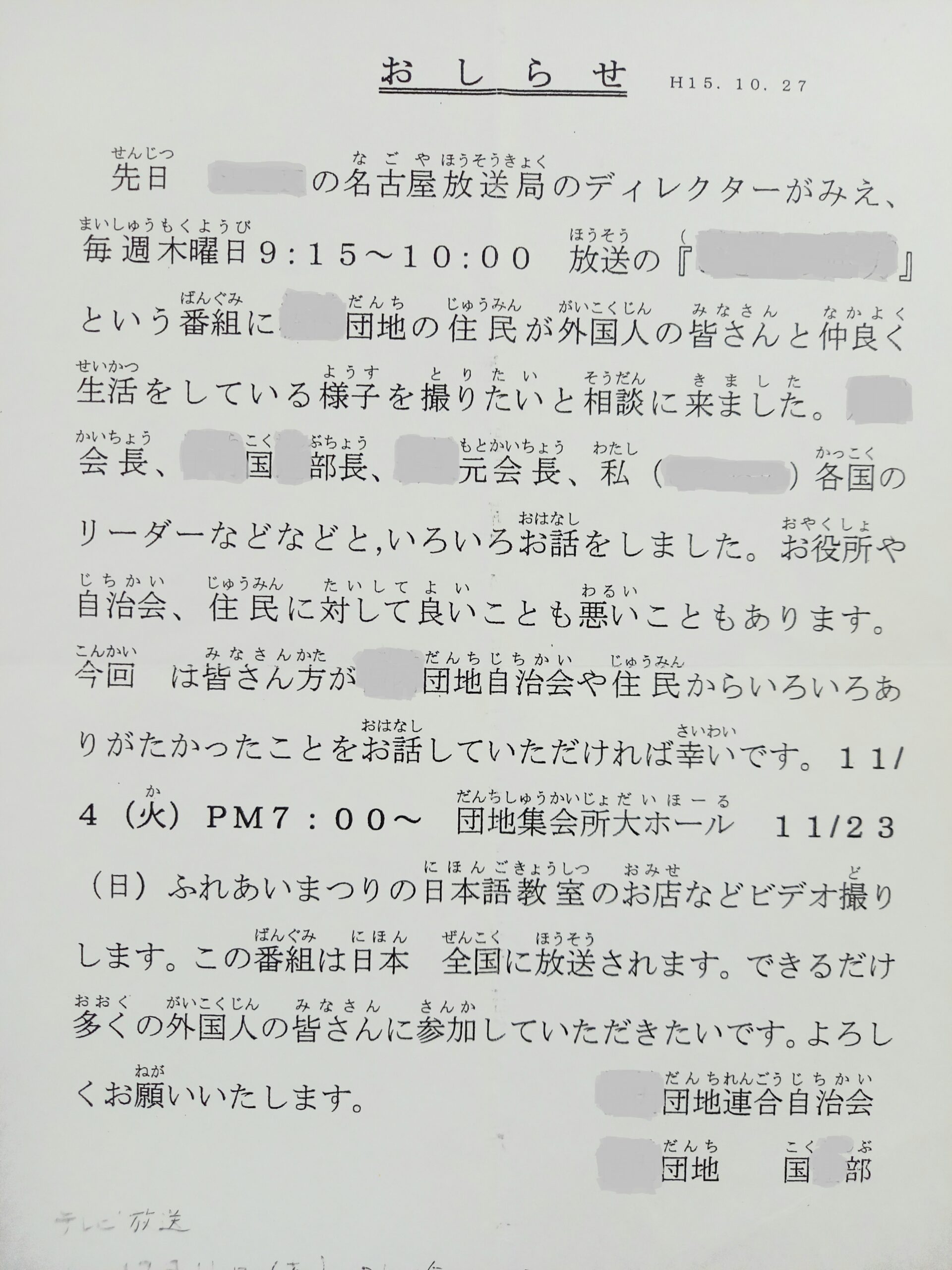

今振り返ってみると、当時の現場では、プロジェクトの「終わり」を予感させるような、様々な出来事が起こっていた。例えば、テレビ取材のエピソードは、「教室」を取り巻く空気が変化したことを、如実に表す出来事だった。団地に取材に来たテレビ局は、全国放送をてがける大手の放送局で、バラエティ番組の一部として、湘南団地の「教室」を取材に来た。番組では、「外国人問題」の解決策として、「湘南プロジェクト」の「日本語教室」の取り組みが紹介された。2003年10月27日の日誌に、一連の出来事についての記録が残されている。

…事務所に行くと百田さんが、テレビ取材のためのチラシを差し出し、「こういうことになったので、よろしくお願いします」と愛想よく言ってきた。どういうことになったのか、一切分からなかった。チラシは、前国際部長の沢井さんが作ったとのことだった。

教室の後半で、サリカたちと話していると、「テレビ取材って何?」という話になった。チラシを見せると、サリカが一言、「これは許せない」と、誰に向かってでもない怒りをあらわにした。… その様子を遠くから見ていた沢井さんがやって来て、テレビ取材の概略を話してくれる。傍で聞いていた日本語教室のアミさんも、黙って複雑な表情をしている。「Rの会」のヤマが、サリカの怒りに対し「さすがだね」と言って、「俺らが面倒みてる男子たちなら、ウハウハ言って、取材を喜んじゃうところだよ」と、場を和ませてくれた。

帰り際、「管理人」の役割に徹している百田さんが、机や椅子といった教室の備品をチェックしに、教室に入ってくる。私たちがテレビ取材のことを話しているのを聞きつけ、ハイテンションに「よろしくお願いね」と煽ってくる。また、「今回の取材では、『教室』のことがメインではなく、団地自治会(国際部)のことがスポットを浴びるけれど、その理由は、他の地域で同じような『教室』のことが取材されるので、差別化を図っただけのことだ」と付け足した。彼女の理解では、私たちがモヤモヤして浮かない顔をしているのは、「マスコミから自分たちが脚光を浴びなかったから」ということなのだろう。だから「(自治会が脚光を浴びることに対して)弁解しなくては」という発想だったのだと思う。

2003年11月4日には、実際にテレビ番組の撮影が行われた。いつもとは「180度異なる」落ち着きはらった教室が用意され、アミさんたちが勉強する様子が、カメラで追われていた。取材の最後に、教室の「生徒」や「先生」が集合する場面を撮りたいということで、サリカと私も加わった。どこから用意してきたのか、様々な国の旗が机に置かれ、「外国の方は、自分の国の国旗をもってください」と指示された。サリカは、出身国のカンボジアではなく、全く見知らぬ国の国旗を手にして、ささやかな「反逆」を行っていた。

残念ながら、このサリカの「勇姿」は、全国放送では流れなかったが、旗を持たされたサリカは、ずっとイライラしていた。彼女が怒っていた理由をまとめると、まず、「外国人」という「ネタ」として、自分たちがカメラに収められていくことへの怒りがあった。深く知ろうともせず、「難」民や「問題を抱えている外国人」として扱われることに、苛立っていた。特に、彼女は昨年、日本に帰化したばかりだったので、より複雑な心境を語っていた。

そして、外国人も日本人も、皆で一緒に作ってきた「教室」を、日本人だけの「手柄」のように表現されることに対して、腹を立てていた。また、その「日本人」は、以前の自治会の人たちや「教室」の先生たちではなく、よりにもよって、自分たちを「監視」するために「警察を呼ぶ」ような自治会役員である。そのような自治会が、我が物顔で「教室」について語ることに、彼女は納得がいかなかったようだ。

実際に、放映されたテレビ番組では、新しい自治会長のインタビューが流されたと記憶している。かろうじて、沢井さんの姿も映し出されていたのが、せめてもの救いだった。ただ、全国放送で取り上げられるべき人々は、もっと他にいたはずなのに、そういう人たちは「何も語らずに去っていった」ことに、やはりどこかで「口惜しさ」を感じざるを得なかった。

また、何よりも、サリカが怒りを持って敏感に反応したのは、やはりこの頃の「教室」には、常に「不穏」な空気が流れていたからでもある。これは、2004年3月15日の日誌であるが、当時の教室の雰囲気が伝わると思う。

集会所の事務室に、自治会の人々が集っていた。私に対しては、「誰だ?」という無言の視線が送られる。事務室をのぞくと、清水会長や安斉さんが「ご苦労さま」と言って出迎えてくれていた状況というのは、いつの間にか終わっていた。

教室に人が集まってくる。今日の教室は机の配置が滅茶苦茶で、教室の中央の狭い範囲に、グチャグチャと人が重なり合っている。ボリビアのユリアとその兄弟が、ユリアの赤ちゃんを連れて教室にやってきた。他のちびっ子たちが、その周囲を飛び跳ねていた。

すると、突如、事務室にいた自治会の人々が、教室と事務室がつながるドアを開ける。自治会長が、私や子どもたちの方を向いて、「くわえタバコ」のまま、「ここ開けとくから」と言って消えた。何も悪いことはしていないのに、何か悪いことをしているような気にさせられる。

子どもたちは、そんなことは気にせず、サッカーを始めたので、一度集めて「なぜあのドアが開いているのか」について説明をする。すると、逆に、「わざと」遊び始めてしまったので、がっくりしていると、小学校6年生になるユリアの弟が、「この集会所が使えなくなっちゃうからやめろ」と言ってくれる。その後、「お絵描きタイム」で一瞬静かになるが、また騒ぎ始めたので、外に出ることにする。外に出たとはいえ、周囲からの苦情が気になり、「無言鬼ごっこ(鬼にタッチされるか、声を出したらその人が鬼になる)」をやることにする。うす暗い階段の踊り場で、無言で駆けずり回る我々の姿は、異様だったに違いない。しばらくすると、ユリアの弟二人が、駄菓子屋でゼリーを買ってきて、その場にいるちびっこ全員に手渡し、私にも分けてくれる。

かつての「教室」では、子どもたちが興奮しすぎたとしても、自治会の人々が直接注意してくるので、逆にのびのびと過ごせていた。直接的な注意よりも、「ドア」を開けるという無言の圧力の方が、必要以上に気を遣うことになり、教室活動はとても閉塞的なものになっていった。特に私は、この頃から、小学生の子どもたちと過ごすことが多くなっていたので、非常に緊張しながら活動しており、毎回「気疲れ」したという感覚が残っている。

ちなみに、私が子どもたちと一緒に過ごす時間が多くなった理由に、2004年2月から、「子ども教室」が「湘南プロジェクト」から独立した経緯がある。本稿の冒頭で、「子ども教室」の飯島さんが主張していたように、学習支援をメインとした教室を、独自に開設するという動きになったのだ。「湘南プロジェクト」は19時からだったが、「子ども教室」は16時~17時半までと、時間も大きくズレることになった。飯島さん含めボランティア3人で、10名前後の小学生の勉強を支援する場を作っていた。

新しい「子ども教室」は、「勉強をしない子は、公園に行って遊びなさい」という方針を貫いていた。そのため、勉強はしたくないが、なんとなく「人恋しさ」や寂しさを抱えている子どもたちは、19時からの集会所に、フラッとやって来るのだった。「子ども教室」が独立して人手が足りなくなったこともあり、この頃から私は、小学生たちと一緒に過ごすことが多くなっていった。

今振り返ってみると、飯島さんたちの「独立」の動きが、2003年度に起こっていたのは、決して偶然では無かったのだと感じる。自治会のメンバーが変わり、外国人に対する「監視」や「管理」の風潮が強まってきた影響で、「子ども教室」の変化も引き起こされたのだ。飯島さんたちは、「湘南プロジェクト」が目指す場に対しても、一定の理解を示し、長年に渡って貢献してきた。しかし、そんな飯島さんたちでさえも、周囲の風潮に、無意識のうちにのまれていったのだろう。

そして、とうとう、監視が強化されるようになった「教室」は、こんな「事件」も引き起こしてしまう。2004年6月21日のことだ。「湘南プロジェクト」はこの頃、集会所のホールを会場として使っていた。ところが、この日、会場ではない集会所の和室に、子どもたちがこっそりと侵入した。そして、座布団のカバーに、油性のマジックペンで、人の顔の落書きをした。それは、カバーいっぱいに書かれた、「殴り書き」の落書きだった。

「湘南プロジェクト」の大人たちは全員、和室に呼び出された。我々を前に、団地自治会長が座布団カバーを掲げ、滔々と注意を行った。「トラブルが起こるようなら、今後は集会所を貸すことはできない」とのことだった。

ただ、今だから正直なことを言うと、この時私は叱られながらも、「本当に『うちの子たち』の仕業なのか?証拠はあるのか?」と「ムカついて」いた。子どもたちの仕業だということは、状況から明らかであったが、そう思った。なぜなら、これまでの長い活動の中で、集会所にくる子どもたちが、「隠れて」備品に「いたずら」をしたことが、一度たりとも無かったからだ。

「いたずら」を全くしなかった訳では無いが、何かを破損するような「いたずら」は、一度もなかった。そして、必ず大人の「目の前」か、「すぐにばれる」ようにやって、大人に叱られることも楽しんでいた。少なくとも、黙って逃げてしまうことは無かった。「いたずら」すらも、子どもたちにとっては、コミュニケーションの一部だったのだ。

長谷川先生が、自治会長から、その座布団カバーを受け取った。長谷川先生は、「落書きの顔が、悲しんでいるような、怒っているような、なんとも言えない顔をしている。そっちの方が、僕は問題だと思う」と言った。本当に、その通りだと思った。長谷川先生によれば、今の教室の「窮屈さ」や、自由にできなくなった無意識の怒りを、この座布団にぶつけているのではないかということだった。

このように、2003年頃に起こっていた「教室」をとりまく状況の変化は、子どもたちの「異変」として現れた。また、自称「プー」のラミたちも、「教室」の変化を敏感に察知し、この頃から「日本語教室」に入ると、「息が詰まる」「体が拒絶する」と訴えるようになった。そして、徐々に、集会所からは、足が遠のいていった。

「教室」に入って来られなくなったラミたちと、2004年5月6日、ヨシミの家に集合した時のことだ。久しぶりに近況を報告し合いながら、2002年の「団地祭」のビデオを一緒に見た。彼女たちは、男子大学生の「先生」たちにヒップホップを教えた日々を、懐かしんだ。ラミは少し苛立ちもまじえた寂しそうな口調で、「この頃が一番楽しかったな」と言い、「この時の教室は、上下関係などどこにもない、平等があった」と続けた。

今思うと、ラミたちや子ども達が感じ取っていた「教室」の変化は、「湘南プロジェクト」の「終わり」を告げていたのだと思う。これまで、多種多様な人たちが、誰かや何かに縛られることなく、自然な状態でそこに居ていいとされる場だった「生きた『吹き溜まり』」は、気づかぬうちに、消えていたのだ。代わりに、誰かが誰かを「監視」することが常態化し、意見や方針が異なるならば、分裂するか中止を求められるような、そんな空気感が充満していた。

湘南団地の「吹き溜まり」は、突風が吹いて、あっさりと蹴散らされたかのように、かつての姿を失った。それは、ゆっくりとした変化というよりも、「あっという間」の出来事だった。1998年からじっくりと時間をかけて作り上げてきた「湘南プロジェクト」の「教室」は、2003年を境に、ガラリとその姿を変えた。相変わらず人々が「吹き溜ま」っているのだけれど、ふっくらとした隙間や空気感を失い、濡れて腐った葉っぱがやがて汚泥として固まるように、硬直したような様相になった。「生きた『吹き溜まり』」としての「湘南プロジェクト」は、団地集会所からは消えてしまったのである。

8.「終わり」とその先

この「湘南プロジェクト」の「終わり」は、2004年7月23日のミーティングにて、はっきりと可視化することとなる。この時の参加者は、新原先生、国武さん、沢井さん、長谷川先生、鈴木君、それから、サリカ、ラミ、ヨシミと私、そして数名のボランティアだった。ここで、冒頭で紹介したミーティングの風景を、今一度思い出して欲しい。会議に出席したメンバーは、殆ど同じだ。しかし、この日のミーティング会場は、湘南団地ではなかった。

この日の会議は、社会福祉協議会の会議室を借りて行われた。どこかの会議室を借りるのは、「湘南プロジェクト」が始まって以来、初めてのことであった。これまでミーティングは、いつも湘南団地の集会所で行ってきた。だが、この頃にはもう、「当たり前」のように集会所で会議をすることは、できなくなっていたのだ。

待ち合わせ時刻ちょうどに、ラミやサリカが到着する。彼らは少し緊張した面持ちで「今日は何するの?」と聞いてきた。18時前に国武さんが用意してくれた会議室に行くと、沢井さん、長谷川先生たちがいらしていた。沢井さんが、ラミやサリカの顔を見るなり、前回の日本語教室にて、沢井さんが、今の国際部長である百田さんや自治会長とやりあったという話を、殆ど前置きなしに始めた。ラミたちは、時々相槌をうちながら、沢井さんの話を真剣に聞いている。

沢井さんの話では、現在の自治会役員の間で、「湘南プロジェクト」に集会所を貸すかどうか、審議が行われているとのことだった。子どもたちや外国人を集めて、「何をやっているのか分からない」ような活動を、このまま「野放し」にしておいてもいいのか、という内容だった。

それを受けて、新原先生が、「湘南プロジェクト」について語った。この時の語りには、何か特別な空気感があって、私も「聞き漏らさないように」と、必死でメモをとった。少し長くなるが、その時のメモをまとめておこう。

一人の子どもが大きくなっていく途中に、親以外の大人が、その子どもをいつも心配している状況、そんな状況を湘南団地に作ろうという考えで、教室を作りました。難民の親世代よりも、その子どもたちを取り巻く周囲の状況は、今後ますます厳しくなってゆくでしょう。難民の子どもたちが、日本文化を身に着けたとしても、です。それは悔しいことですが、けれど、もし、ヨシミたちが「生きる力」を持ってくれたなら、きっと苦境を乗り越えていけるはずだと考えました。少なくとも、今日ここにきた人たちは、君たちが困ったとき、手を貸すことを断らない人間だと思います。僕たちは、サリカたちの子どものことや、その先の世代のことをずっと考えています。

月曜日の団地集会所は、「蛾が光に集まるように」、団地だけでなく、相模原や色々なところから、若者や子どもたちが、そこにやってくるようになりました。教室で何かしようとするよりは、「子どもたちを形にはめようとする力から守る」ということを考えてやってきました。

ラミたちも、もうこういう話が分かるだろうと思って、今日のミーティングに呼びました。ここに集った人は、1999年からの湘南団地の歴史と自分自身の歴史がリンクしている人たちです。人生そのものと、団地のことが入り混じっている。きっとこれは、サリカやヨシミといった、集会所で育った子どもたちにも共通していることと思います。

今後、集会所が使えなくなった場合、形だけ残そうというよりは、形はなくなったとしても、またラミたちと同じような若者が生まれるように、そのことを大切にしたいと考えています。方針無く、というよりは「方針が無いことを方針として」やれるところまでやってきましたが、今日、このようにインフォーマルな状況で、自然に集えたことだけでも十分だと思っています。これは、とても大きな力で、強いものです。

私はこれまで、先生がプロジェクトについて語るのを沢山聞いてきたが、この時の話は「鬼気迫るもの」があった。話の中では「今後、集会所が使えなくなった場合」と表現しているが、この時既に先生の中では、「湘南プロジェクト」の終焉という考えがあったのではないかと思う。

現実的には、集会所は、その後も継続して使用できることになった。2025年の現在でも、団地の集会所にて「湘南プロジェクト」は行われている。しかし、この時に新原先生が語っていたのは、そうした「形」についてではない。「形」は残ったとしても、プロジェクトの内実が変化してしまっているならば、「形」は捨てた方がよいという、覚悟のようなものを感じる語りだった。その時は、そこまで気づいていなかったが、新原先生はこの時に、「湘南プロジェクト」の「終わり」を暗に宣言していたのだと思う。

とはいえ、2004年以降の記録も読み進めていくと、日本語教室で勉強を頑張る外国人の姿や、子どもたちの自主的な活動など、沢山の生き生きとしたエピソードを拾うことができる。「湘南プロジェクト」が「終わり」を迎えていても、現場は維持され、そこで多くの人間関係やドラマが生まれていたのは確かだ。

集会所に来る子どもたちの中には、かつて団地祭でダンスを披露したサリカやラミたちに憧れ、新しくダンスチームを組織し、練習に勤しむ男子中高生も出てきた。2005年と2007年にそれぞれ、2つのグループが結成された。彼らは、高校受験の勉強や忙しい部活動の合間をぬって、自分たちの「課外活動」に熱中した。集会所のみならず、近くの公民館などでも練習場所を確保し、団地の「祭り」でストリートダンスを披露した。

ちなみに、彼らがダンスを披露した2005年というのは、「湘南プロジェクト」の「ふれあい祭り」への参加が不許可とされた年でもある。「正式な申し込み手続きを怠った」ということで、屋台の出店が承認されなかったのだ。自治会の役員が「総入れ替え」となった2003年や翌年にも、「正式な手続き」の案内はなされなかったので、このことは「寝耳に水」だった。ただ、「招かれざる客」ではあっても、子どもたちの取り組みは「大目に見よう」ということで、男子中高生のダンスだけは、お披露目することになった。団地のメインストリートに段ボールを敷いて、「いかつい」ヒップホップでブレイキンをする彼らの姿は、あれこれと「窮屈」になった湘南団地において、唯一の「息抜き」のような気がした。

ただ、このようなエピソードをたどっていると、やはり一つの疑問が、どうしても頭の中をよぎってくる。ラミやヨシミたちのような自称「プー」であり、「寄る辺の無い」子たちが、果たして、2003年度以降の環境下でも、この男子中高生と同じように、ヒップホップを踊れたのだろうか? という問いである。あれやこれやと考えを巡らせてみても、答えは「No」だったろうと思う。

彼女たちに触発されてダンスを始めた後輩たちは、一見、ラミたちと同じように見えても、彼らはそれぞれに、「足場」のようなものをかろうじて持っている子たちだった。学校には「部活をしに行っている」という子もいたが、基本は学校に通っていた。また、彼らは、少なくとも人前では、タバコや酒をやらなかった。夜な夜な「クラブ通い」をし、19時すぎに集会所にやってきて「夕方に起きてから、これだけしかしてな~い」とヘラヘラと笑うラミやユリアたちとは、違う性質の子たちだった。だから、監視役の自治会の人々にも、必要以上に危険視されることも無く、2004年以降の集会所でも活動を続けられたように思う。

「品行方正」からは程遠いラミたちは、団地住民からは常に警戒され、「厄介者」「不良」のようなレッテルを貼られていた。かつてのように、団地自治会が外圧からの「盾」になってくれていた時代は、彼女たちも集会所に出入りすることができたが、2004年以降は集会所に入ってくることすらもままならなくなっていた。勿論、自治会が「盾」になってくれていたのは、彼女たちを「目の届く場所」に置いた方が、結果的に治安が守られるという部分もあってのことだが、それでもかつての「湘南プロジェクト」には、ラミが言ったような「平等」があった。集会所には、国籍、年齢、立場も関係なく、集ったものが思い思いに交流を深めていける、「生きた『吹き溜まり』」だった。そのような場だったからこそ、ラミたちも「呼吸」ができ、ヒップホップを踊れたのだと思う。

彼女たちに憧れた後輩たちが、その意思を継いで、集会所でダンスをするようになったが、彼女や彼らをとりまく状況には、大きな違いがあったことを、ここでは書き残しておく。そのような変化を感じ取って、新原先生は、社会福祉協議会の会議室にて、「湘南プロジェクト」の「終わり」を語ったのだろうと思う。思い返せば、「湘南プロジェクト」の「始まり」も、市社協の会議室だった(第7回参照)。これは、正式に共有されている日付ではなく、私の中の勝手な歴史なのだけれど、「湘南プロジェクト」は1998年10月19日に始まり、2004年7月23日に終焉を迎えた。

9.「祭り」へのいざない

「生きた『吹き溜まり』」の物語の「出だし」は、湘南団地の「団地祭」の情景描写だった(第1回参照)。今も、アブラゼミの鳴き声を耳にすると、暑い夏の「団地祭」を思い出す。夏祭りの屋台の匂いやメインストリートの喧騒、集まってきた人々の顔や笑い声、その一つ一つの記憶が、「湘南プロジェクト」の記録をまとめるための「導き」を与えてくれた。

そして、今回、ようやく「終わり」となるのだけれど、最後にたどり着いた場所も、やはり「祭り」の情景だった。ただ、最後に紹介する情景は、祭りは祭りであっても、それは湘南団地での「祭り」ではない。これまで紹介してきたような「団地祭」や「ふれあい祭」ではなく、団地の外で行われた「夜祭」だ。

この「夜祭」は、湘南市の繁華街を中心に行われ、例年、のべ百万人強という来場者を誇る、大がかりな「祭り」である。そのような湘南市の「夜祭」には前から興味を持っていたのだが、実際に足を運んだのは、2004年のことだった。1998年から、毎週のように湘南市には通っていたのに、いつも湘南団地との往復だけで、団地以外の場所に行くことは殆ど無かった。そんな私を、ラミとヨシミが誘ってくれ、初めて「夜祭」を楽しむことができた。

湘南市の「夜祭」に行こうと、ラミとヨシミに誘われる。人の流れに従っていくと「休憩所」にたどり着いた。流れてきた流木につかまるように、そこでひとまず足を休める。ラミの妹が声をかけてきた。「お金ちょうだい!!」とねだりつつも「友達が待っている」と言い、消えてった。

次に、ラミやヨシミの顔を見るなり、目を真ん丸にして「あら~」と握手を求めてきた女性がいた。Aさんだった。Aさんは、現役の湘南市長だ。1999年~2000年に、湘南団地の「子ども教室」に通ってきていた。Aさんはかつて湘南団地に住んでいて、生協運動をしていたという。団地から転居した後も、「選挙活動」と陰口をたたかれながらも、「湘南プロジェクト」に通い、その他、湘南市の外国籍住民支援の「現場」にもよく顔を出していた。そして、Aさんは、いつの間にか市長になっていた。背の高くなったラミやヨシミを見上げながら、「こんなに大きくなって」と声をかけるまなざしは、一緒に「団地祭」でエンパナーダを売った「おばちゃん」のままだった。ヨシミはAさんの顔を覚えていて「あの人、教室に来ていたね」と言った。あの人は「市長」だと伝えても、「市長」というものが何か分からないようだった。「他に知り合いはいないかな」と、すぐに目が左右に泳いだ。

しばらくすると、「顔なじみ」の団地住民がやってきた。教室が始まってから2001年に教室が刷新されるまで、「日本語教室」に通ってきていたカンボジア国籍の男性だ。彼は「日本語教室」のために、様々な意見や提案を積極的に発言していた人だった。彼はこれまでも、団地で通りすがりに会うたびに、「まだ教室やってるの?」「仕事忙しくなっちゃっていけないけど、頑張って!」と声をかけてくれ、今日もまた同じように質問し、同じように声をかけてくれた。よく知っている人なのに、名前をど忘れした。ラミたちに、彼の名前を忘れたことを告白すると、二人から「ソリンさんだよ! サリカのお兄ちゃんでしょ?」と叱られる。

次に、私たちを「発見」して近寄ってきたのは、ヨシミの妹や従妹だった。中学生になった彼女たちは、最近みるみる「ギャル化」してゆき、背伸びした口調で話をするようになった。

テキヤのライトが、チカチカと明るくなってきて、私たちはようやく「休憩所」を後にした。「祭り」を歩いていると、「日本語教室」に2002年冬から通ってきている、カンボジアの姉妹に出会った。その横にいた男性が、彼女の旦那さんらしい。彼はかつて、1999年頃に「日本語教室」に通ってきていた団地の住民だった。彼もまた、目で挨拶をしてくれた。

しばらく歩くと、ラミがかき氷をほおばりながら、女性と一緒にいる長身の男性の背中を「どつき」にいった。2001年頃に、長谷川先生と一緒に勉強をしていたブラジルの双子だった。「先生と来てるの!」とラミたちが少し自慢げに言うと、愛嬌のある笑顔でこちらに目をやり、挨拶をしてくれた。

このような彼らと、偶然にも出会って言葉を交わした時間は、何十万人という人出の「夜祭」の中で、一瞬にしてもたらされた、瞬間的な「湘南プロジェクト」だった。

湘南団地の集会所で、あの時、あの場所の空気を共有し、自分の人生の中に「湘南プロジェクト」がある人々は、何百万人という「人ごみ」の中でも、互いを発見し「吹き溜まる」ことができる。団地の集会所という場所での活動は「終わり」を迎えてしまったけれど、「生きた『吹き溜まり』」は、「夜祭り」でも感じたように、場所や形を変えて、その後も存在し続けているように思う。

10.それでも伴に生きていく

私が湘南団地の活動を退いてから、かれこれ20年近い月日が経った。かつて「湘南プロジェクト」で一緒に活動した多くの人々とも疎遠となり、今生では二度と会うことができない人たちもいる。ただ、現在も互いに連絡をし合っている人々とは、かつての「生きた『吹き溜まり』」で感じていた関わりを、今も続けられているように思う。

その中でも、湘南団地の「うちら」や「Rの会」の人たちとは、家族ぐるみの親交が続いている。特に、カンボジアのヒアンとラオスのパチは、その後夫婦となり、今は4人の子宝に恵まれ、かつての仲間たちをつなげる役割をしてくれている。現在も定期的に、相模川の河原で「バーベキューしよう」と声をかけてくれる。現代版の「プロジェクトパチ」(第30回参照。パチが中心となったバーベキューイベント)である。

バーベキューには、それぞれに家庭を築いた「うちら」や「Rの会」の子どもたちも参加し、いつの間にか、一緒に遊ぶことが慣例となった。そこには、ラオス、カンボジア、アルゼンチン、中国、それから日本と、文化が「ミックス」された子どもたちが、年齢も関係なく、分け隔てなく遊ぶ光景がある。子どもたちがはしゃぐ声や、それを見守る親たちの優しい眼差しを見ていると、「生きた『吹き溜まり』」の懐かしい匂いを感じる。

「湘南プロジェクト」のような地域活動とは、社会的な位置づけは全く異なるけれど、日本社会の中に、とても自然な形で多国籍のコミュニティが存在していることは、ここに書き残しておきたいと思う。「自然な形で」と言ったものの、このつながりは、「湘南プロジェクト」という活動がなければ、存在しえなかったものでもある。「現場」があるわけでもなく、定期的に集まってしている活動ではないが、誰かが困った時には互いに助け合える、そんなつながりを、今も保ち続けている。

河原でバーベキューを楽しむ仲間たちが、いつも平穏無事であるかというと、そういう訳ではない。「外国人」ということで被る理不尽な困苦や、仕事、子育て、親の介護といった生活の一つ一つに、必要以上の負荷がかかってもいる。そうした生きづらさの中で、思いがけない過ちや裏切り、暴力や不誠実な行いをしてしまうこともある。彼らを含め、この原稿に出てくる登場人物たちは、確かに、「湘南プロジェクト」などの地域活動において、素晴らしい活躍をした人々だった。けれども、いつも素晴らしかったり、たくましかったりする、「聖人」なのではない。汚濁の中で翻弄され、間違いを繰り返しながら、なんとか生きている人間なのである。

先日、電話越しにパチが、「明日、北条さんの墓参りに行ってくるよ」と言った。「北条さん」とは、「湘南プロジェクト」の立ち上げに貢献した人(第10回参照)で、「Rの会」の育て親でもある(第30回参照)。彼女は2005年にこの世を去った。それ以来、パチは毎年、墓参りを欠かさないという。かつて「Rの会」の若者たちは、何かあった時にはいつも北条さんに相談していたが、それは今も変わっていないようだ。彼が今回、北条さんに「会い」に行ったのは、家族について相談するためだった。そして、墓参りを終えた彼から、「やっぱり俺、もう少し頑張ってみるわ。北条さんも『頑張れ』って言った気がしたから」という報告をくれた。

パチは、「ひとり親方」の自営業で、時に週7日稼ぎながら、家族を養ってきた。病に侵され働けなくなったヒアンの両親を引き取り、4人の子どもたちを育ててきた。近年、ヒアンの母親が認知症となり、介護生活が始まった。多くの負担が妻であるヒアンにかかり、生活の歯車が狂い始めた。いつも誰かのために動き、皆にとって「頼れる存在」だったヒアンが、徐々に周囲との関係をうまくとれなくなっていった。ヒアンの兄妹とは絶縁状態となり、生活の負荷が、ますます夫婦の上に重くのしかかった。パチは現状の重圧に耐えきれず、時々爆発してしまうこともあった。そんな時は、近所に住む仲間たちが、夜中であっても、彼らの家に駆けつけてくれた。

「北条さん」との対話を通してパチは、自分の行いを反省し、全てを受け入れる覚悟を決めた。ヒアンもなんとか生活を立て直そうと、必死に努力をしている。そんな彼らを、彼らと伴に生きてきた者たちは、何か手伝えることは無いかと声をかけ、話を聴き、見守り続けている。彼らがいつも、他者に対して、そうしてきてくれたように。

11.生きた『吹き溜まり』

「生きた『吹き溜まり』」を知っている者たちは、自分とは相いれないもの、間違っていると思えることに対峙した時でも、仲間として迎え入れ、一緒に生きる選択をし続けている。一時はひるんで距離をとったり、もしくは、ぶつかり合ったりすることもあるが、簡単にはあきらめないで、なんとか関係を作っていこうとする。そのような姿勢を、「北条さん」はじめ、「湘南プロジェクト」にいた人々は、我々にずっと見せてくれていた。互いの違いを越えて、苦難を伴に乗り越えようとする場は、「湘南プロジェクト」に関わった人たちや、そこで育った人たちによって、形は違うけれど、今も受け継がれていっている。

最後に、この連載で綴ってきた「湘南プロジェクト」の「生きた『吹き溜まり』」が、できれば、この文章を読んでくれた誰かにとっても、一つの居場所となることを願っている。お互いの違いに神経質になり、「汚いもの」をより受け付けなくなった現代社会に生きる私たちは、「普通」に生きているだけで、知らぬ間に孤立していっているように思う。互いの違いを乗り越えて、つながっていくことが、とても難しい社会だ。拒絶されたり、衝突したりするのが怖くて、できれば「引きこもっていたい」と思うことも多いことだろう。

そんな時には、塵や埃の積もった道端の「吹き溜まり」を、少し立ち止まって、しばらくの間、眺めてみてもらえたらと思う。そして、忌み嫌わずに、その得体の知れないぐちゃぐちゃな集合体をのぞきこみ、その中に生命があることを、発見してみて欲しい。そこに、「湘南プロジェクト」の人々の姿を感じ取ってもらえたら、とても嬉しく思う。

清水会長の会議室での怒号、播戸さんの「だみ声」、北条さんの子ども達に向けた眼差し、アミさんのひた向きな熱意と「うちら」のハイテンションなおしゃべり… 。そして、今一度、この魅力的な人物たちが、湘南団地の片隅で、腹の底から発した言葉や未来に託した想いに、耳を傾けてみて欲しい。その瞬間に、「生きた『吹き溜まり』」は、ものすごい勢いで周囲を巻き込み、奇抜だけれど彩り豊かな「祭り」に、あなたを駆り出してくれることだろう。

[© Kanae Nakazato]

※アプリ「編集室 水平線」をインストールすると、更新情報をプッシュ通知で受けとることができます。